フランス語のリスニングを一応コツコツやっているのだが一向に上達した感じが得られず、漫然と続けていても効果が薄いのではないかと思い始めた。ディクテーションとシャドーイングは必須なのか。今まではまず音声を聞いて(だいたい内容理解できない)、スクリプトを見ながら意味をとり、音声と合わせてスクリプトを目で追う、特に聴き取りづらい部分を重点的に確認する、というので終えていた。今日は一問分ディクテーションしてみた。何度も巻き戻しながら聴き取れる部分は書いていって、速くてゴニョゴニョしている部分はなんとなく聞こえた音をカタカナで書いておく。あとでスクリプトを見直して答え合わせをする。なるほど、こう聞こえていた音はこの組み合わせなのか、とか、ここはほとんど発音されていないのか、といったことがわかる。「カン」とか「コン」とか、「k」の音が一瞬聞こえたら「Quand」を疑う、「ドンコン」は「Donc on」、「カム」は「Quand meme」といった発見がある。これは時間がかかるが、今までより学びが多い。

あとはシャドーイングも取り入れたいのだが、このレベルの音声になるとあまりに早口なのでたとえスクリプトを見ながらだとしても、口の動きが追いつかない。省略されてゴニョゴニョしている部分の発音の仕方がわからない。なので、シャドーイングに使う音声はもう少しやさしいものを使ったほうがいいのかもしれない。それこそB1の音声をやり直すとか。

さっさとB2まで資格を取ってしまって、仏文解釈や文法の勉強をやり直したい。読解は四技能の中では当然一番できるのだが、ラカンを読むためにはもっと精読的な力をつける必要がある。

————

ヤーコプ・フォン・ユクスキュル(前野佳彦訳)『動物の環境と内的世界』

ラカンはユクスキュルをたまに引いていて、「環境Umwelt(環界)」という語も用いる。そこで一度元ネタを確認しておきたい。この本は理論的な議論のある序章、第四章、第十五章、第十九章(最終章)と、それ以外にそれぞれの無脊椎動物の個別事例の分析章から構成される。あまり時間をかけられないので、上にあげた理論的な章だけをざっと見渡すことにする。

前野佳彦氏はなかなか癖があると同時にきわめて多産な人物であるらしく、この著作の各所に付された大量の訳註には、彼自身のドイツ哲学史を踏まえたかなり踏み込んだ解釈が展開されている。そのようなスタイルを嫌うAmazonの読者によって低評価がつけられている悲しい状況なのだが、人文系の人間からすれば役に立つ情報も多く、訳註は癖が強いにしても訳文それ自体はよく推敲されて作られていると思うので、その方面からの評価によってもう少し評価が中和されてもいいかなとは個人的に思う。

序章では「科学」や「生物学」の現状とあるべき姿が論じられ、ここで早くも「環境Umwelt」概念が登場する。動物たちはその種に固有の「環境」に生きており、被食者と捕食者、寄生者と宿主などは、互いを互いの「環境」としながら「適合しているeingepasst」。前野によれば、この「適合Einpassung」というのはダーウィン進化論的な「適応Anpassung」と弁別するために用いられており、ユクスキュルはむしろ当時のネオラマルキズムに好意的であったらしい。「適応」が個体同士の攻撃的な関係を通した漸近的「適応」であるのに対し、ユクスキュルにおいてはたとえ捕食-被食関係であっても、それは両者が互いを「環境」の一要素とすることでピッタリと「適合」しているのである。

「環境Umwelt」によって、動物個体の神経系の内部にはさまざまな作用が喚起される。そして「体制Bauplanとこの諸作用が共働して、動物の『内的世界Innenwelt』を形成する」(前野訳、p. 14)。これがいまいち分かりにくい。「内的世界」は「環境」と対になるような中心概念であり、ラカンも使う用語なのだが、内的世界と環境の違いがよくわからない。Umweltはすでに動物種ごとに固有なのだから、動物にとって固有な事物が構成する環境はInnenweltに等しいのではないか、と思ってしまう。ユクスキュルに言わせれば、「『環境』と『内的世界』が体制によって相互依存関係を形成する」(p. 14)のだという。

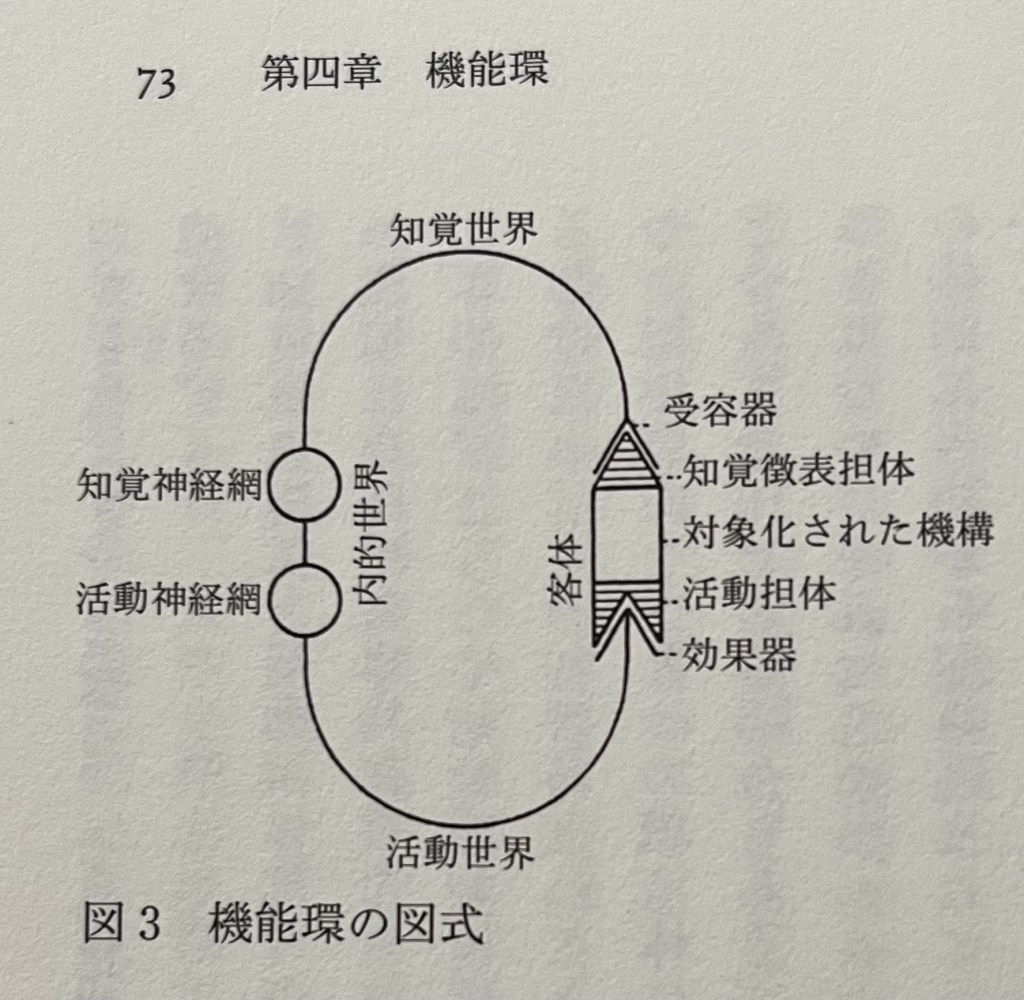

第四章「機能環」。ユクスキュルは「反射弓」をモデルに、知覚-運動の「機能環」を描いている。

刺激を知覚してそれに応じた筋肉運動を環境に対して返す、という反射モデルはこの当時(初版1901、増補版1921)の常識だったのだろうか。フロイトもまた基本的には同じモデルで考えている。フロイトとユクスキュルの接点というのは面白そうな論点である。単に面白いだけでなく、フロイト自身神経生物学の経歴がある人だから、実地に接続しうる科学哲学的研究になると思う。

さてこの図では「内的世界」は「知覚神経網」と「活動神経網」のところに書いてある。これらの神経網は、知覚興奮と活動興奮が収斂し統一を得る場所である。動物個体の受容器の体制によって、それに適する知覚だけが取り込まれそれ以外は捨象される。取り込まれ知覚が知覚神経網へ収斂し統一されたところに、内的世界の「知覚」側面が成立する。知覚の受容に対して何らかの筋肉的な活動(運動)が返される(反射弓モデル)。これは知覚神経網に活動神経網が対応しているからであり、活動神経網が統一性を保つために反応的運動もまた統一された行動を形成する。これが内的世界の「活動」側面である。牛がその固有の受容器に即した植物刺激(視覚や嗅覚刺激)を知覚し、それに応じて引き抜くために噛む草の部位が活動の対象となる。こうして機能環が閉じ、牛の内的世界が成立する。と、ここまでは良いとして、「環境Umwelt」はどこにあるのか?どこを指すのか?

ユクスキュルは「動物は自己の身体を中心として、固有の環境を形成する。このことを視野に収めれば、またおのずから動物が固有の内的世界を有するということもわかってくる」(p. 74)という。動物が「自己の身体を中心として」形成するのが「環境Umwelt」である。そして最終章を先取りして言えば、「動物の身体という『内的世界』」(p. 330)という表現が示すように、「環境」の中心となる身体(あるいは知覚-運動系としての身体)こそが「内的世界」であると言えるだろうか。「環境」の方が世界としては大きい。

このように環境および内的世界が動物個体を中心に形成されているところから、主体と客体の奇跡的な調和ともいうべき、「普遍的な計画性allgemeine Planmäßigkeit」が存在する。「計画性」はユクスキュルが機械論に対立させて述べる概念で、「生物学」を生理学から区別するところの、ある種の目的論的な概念であろう。

第十五章「対世界Die Gegenwelt」。動物個体に固有な「対象」がいかにして構成されるのか。全部読んでいないが、面白かったところだけ。たとえばウニは天敵であるヒトデからくる機械的刺激を、その環境のその他の刺激から区別することができることで、ヒトデから逃げるという運動に出ることができるのであった。しかし、高等動物になってくると、むしろ外的の空間的な「輪郭」を知覚することで天敵の把握を行うようになる。これは単にある刺激と別の刺激を区別することを超えている。このような空間的把握を可能にするのは、たとえば「網膜」においては視神経が実際に空間的に配列されてそこに外的空間の写像を映し出すことによってである。複数の神経系が組織設計されて実際に小さな空間ともいうべきものを構成したことによって、外部を空間として把握することができるようになったのである。

中枢神経内の空間に外的事物が写像されることを、ユクスキュルは「鏡像世界Spiegelwelt」という言葉を用いて説明している。「動物はもはや天敵が彼に送ってくる諸々の刺激から逃走するのではない。まず敵の写像が鏡像世界に構成され、その構成された像から動物は逃げるのである」(p. 256)。とはいえ直後にユクスキュルは、「鏡像世界」という言葉は誤解の原因になるから、代わりに「対世界」と呼ぶのだと訂正している。ラカンは「鏡像段階」で有名であるが、確かセミネール2巻では、「線条野」と呼ばれる視覚に関わる大脳部分が、それ自体実際に凹面鏡のような形をしていることを指摘している箇所がある。

第十九章「観察者」。この章の最後に、本書の重要な命題が箇条書きにまとめてある(pp. 330-332)。

- 「すべての動物種は、彼固有の『環境Umwelt』の中心を占めている。彼は、その『環境』に対して、自律的な主体として登場する。」

- 「すべての動物種の『環境』は、『知覚世界』と『活動世界』に二分することができる。この二分された世界は、動物の身体という『内的世界』によって、再び一つの全体へと統合されている。」

これを見ると、「内的世界」というのが結局何なのかは未だわからないままだが、少なくとも「環境」と「内的世界」がかなりややこしい関係にあることは伺える。つまり、そういう時系列があるのかよくわからないが、最初に「環境」があってこれが知覚世界と活動世界に二分され、それが全体へと統一されることによって(神経網における統合?)「内的世界」として構成されるのだという。二分されてから統合されているのだから、結局元に戻っているじゃないかとも思われるが、「環境」と「内的世界」の間には「分裂」という契機が挟まっていると言える。

————-

Vincent Descombes_(2009, 1st. 1980)_L’Équivoque du symbolique

後半の「La loi」章。ここからラカンや精神分析の話が出てくる。デコンブによれば、(レヴィ=ストロースとは異なって?)精神分析は、むしろ古代人たちの科学、占星術や神託といったものへあらためて回帰することである。世界について語る神話というものは嘘で誤りであるが、精神分析においては、それが「ファンタズムの表現」(p. 455)として理解される限りにおいて真である。

そして、精神分析が「サンボリック」という言葉は取り上げる時、この用語は「あいまいさの極みle comble de l’ambiguite」に達する。迷信的なものと合理的なものの境が曖昧になるのである、とデコンブは言っている。

そして、ボルク=ヤコブセンが引用している部分が次に来る。「象徴的なもの」の曖昧さは、ラカンが「法Loi」の主題について展開することにおいて顕著である。

「ラカンの定式化においては、一義的な象徴界symbolique univoque〔↔︎多義的、曖昧なéquivoque〕のフィクションが強化される。レヴィ=ストロースはまだ『象徴システムsystèmes symboliques』について複数形で語っており、『秩序の秩序ordre des ordres』という概念を提示する際には多くの慎重さを伴っていた。しかしラカンのもとでは、もはや『象徴的なもの』の問いや、敬意を込めて大文字で書かれる『法』の問いだけが語られる。」(Decombes, p. 456)

「象徴的なもの」をめぐって、ラカンとレヴィ=ストロースの間にはその単一性と複数性という違いがあるようである。だが、そのことがラカンにおける「象徴的なもの」の曖昧さ=両義性ambiguiteと関係するのかはよくわからない。むしろラカンにおいてこそ「多義的な象徴界symbolique équivoque」があるのではないのか?

レヴィ=ストロースの「系の系ordres des ordres」については、『構造人類学』(荒川ら訳)pp. 346-8および366-9で確認できる。レヴィ=ストロースは、民族社会学がある社会における「さまざまな系の構造とそれらを結び合わせている関係を構想」するとき、それは実際の実在社会とどこまで対応しうるか、と問うている。そして、学問的に構想された系のことを、実在に対応する「生きられた系」と区別して「考えられた系」と呼び、「考えられた系」は「直接にはどのような客観的実在にも対応しない」という(p. 346-7)。

p. 366~では、レヴィ=ストロースの敵対者たちが、彼の構想する「系の系」に対して抱く理解を否定しながら、「系の系は、分析を加えられた現象の再現ではない」と主張する。

「系の系は、分析を加えられた現象の再現ではない。それは、構造分析がおこなわれるさまざまな面が保持している関係の、もっとも抽象的な表現であり、その抽象の度合は、それを表現する式が、歴史的・地理的にへだたった社会についても、時には同じになるのが当然であるほどのものなのである。もし、この比較が許されるならば、化学的組成のちがういくつかの分子の、あるものが単純で、他のものが複雑であるとき、それにもかかわらずそれらのものは、同じ名目で、「右旋回」構造または「左旋回」構造をもつことができるかもしれないというのに、いくぶん似ている。 したがって私は、系の系によって、下位の集合しその各々が、構造をもつ一定の面に対応するーから成る集合の、形式的特性を考えているのである。」(p. 367)

「系の系」は実在社会を再現したものではない。社会はさまざまな面を持っており、その一つ一つを系とする集合の集合、「系の系」である。そしてレヴィ=ストロースが構想する「系の系」は、歴史的・地理的に隔たった多様な社会を複数の系の関係の仕方の組み合わせによって総体的に表現する手段である。系の組み合わさり方の場合の数が少数であれば、多様な社会をいくつかの最小単位のバリエーションとして分類的に把握することができるということだろう。

デコンブはレヴィ=ストロースのこのような議論から、「象徴的なもの」の複数性を読み取っているようである。これはボルク=ヤコブセンもそうだが、原和之の「「コードの複数性」の二側面_レヴィ=ストロースとラカン」の議論とも比較できそうである。原はむしろ、レヴィ=ストロースと同様にラカンもまたコード=象徴界を複数的に考えていたと主張している。僕の修論の内容に関わることはこの論争から引き出せるだろうか。象徴的秩序が一つでなく複数あること、あるいは(究極的には)一義的であること。象徴的なものとは「ランガージュ」のことである。ランガージュの単一性と複数性。素朴には、言語は複数あるのだから複数だろうと思うのだが、デコンブがいうようにラカンが「一義的な象徴界symbolique univoque」を考えていたのだとすると、そのことにはどんな意義があるのだろうか。

この論文は2008年にメモが付記されていて、そこではデコンブが25年以上経っても変わらない主張として、「『マルセル・モース著作集への序文』から一貫した意味論的教義を抽出することは不可能である」という考えを維持していると書かれている。

まだいろんなことが他にも書かれているのだが、それを考え始めるとかなり大変そうなので、とりあえずこの論文はここまで。次はLucien Scubla, « Le symbolique chez Lévi-Strauss et chez Lacan », Revue du MAUSS, n° 37, janvier 2011, p. 253-269.あるいは岡安裕介_2020_言語伝承と無意識 : 精神分析としての民俗学。

2024/12/10 – shanazawa.com への返信 コメントをキャンセル