今から思えば、昔の人々には素朴さがあった。昔の人は初代ゴジラを見て震え上がったのだというが、今見ても正直、べつに怖くはない。なぜ怖くないのかというと、それが着ぐるみでありセットであることが透けて見えてしまうからである。つまりそれが怖いというのは、それを着ぐるみやセットだと思わない、少なくとも見入っている間はそのことを忘れるということが、昔はあり得たからである。

YouTubeとかinstagramのコメント欄を見ていると、例えば自分は「けんた食堂」が好きでよく見ているのだが、違和感を覚えるコメントが多い。たとえば、けんた氏がレバーの処理の仕方を紹介しているところ。「塩水で洗ったり、牛乳に浸したり、ハツを割って血の塊を掃除してやるのもいい、私はそのまま行くのが好きだ、お好きなように」というようなナレーションを入れていたところに、「『お好きなように』と自分の好みを押し付けないのが素晴らしい」とか、「好感持てる」とかいうコメントが多い。好感持てるってお前はどこの誰で何様だよ、と思うが、ともかく提示された料理や作品よりも、その作品の提示の仕方とか、配慮の仕方に対して評価をするコメントが多いのである。

いわば、レストランで料理の美味しさを褒めるよりも、その給仕や接客を褒める、ないし全体としての経験の満足感を褒める、というようなイメージである。先ほどのゴジラの例でいえば、ゴジラの恐ろしさを素直に素朴に恐ろしがるのではなく、ゴジラのセットの精巧さや演出の巧みさを褒める、ということになるだろう。

このことは、必ずしも否定されることではない。それはつまり、あるものを成り立たしめているその諸条件が可視化されたということでもある。「料理が美味しかった」、という素朴な感想。しかし、そんな美味しい料理の裏には、たくさんの人の努力があり、美味しく食べられるような空間づくりや、接客といった配慮がある。もしかすると、その裏方にはさまざまな虐げられ見えなくされた人々がいたり、残酷な扱いを受けた動物たちがいたり、ハラスメントがあったりするかもしれない。あるものを成り立たしめている諸条件を指摘し、可視化することが、ある種の時代的な成熟を形成してきた。しかしそれは、もうもとの素朴な経験、何も気にせず料理を美味しいと思っていた経験、山の向こうからヌッと顔を出すゴジラに震え上がる経験は、もはや失われたということでもある。

「あるものを成り立たしめている諸条件の可視化」を批評的な営みと考えるとすれば、現代ではYoutubeのコメント欄にすら、前時代の批評のようなものがある(今の批評は、その先に進んでいるだろうか)。問題なのは、作品の提供者は、必ずしもその諸条件を評価して欲しいとは思っていないということだろう。ご飯を味わってもらいたいのに、あなたの接客は素晴らしくて好感を持ちました、などと言われたら、僕は複雑な気持ちになる。

あるものと、その成立条件という二つの階層の要素が同じ平面に並べられてしまったとき、取りうる道は二つあるように思われる。一つは、その二つの階層よりもさらに深い第三の階層を用意することである。つまり、諸条件を評価しようとするオーディエンスに対して、それも実はお膳立てされた体験であった、そのオーディエンスの気付かない様々なより深い諸条件がある、という方向である。このより深い諸条件とは、ひょっとするとGAFA企業のアルゴリズムかもしれないし、まだ可視化されないさまざまなものがあるだろうし、これから時代とともに暴露されていくものでもあるだろう。もう一つは、それらの要素をふたたび二つの階層に分け、料理の美味しさを、まさにその料理の美味しさとして楽しむという方向である。それはいかにして可能か。僕自身は、なにか礼儀みたいなところにその手がかりがあるのではないかと思う。つまり、「自分の好みを押し付けない接客が好感を持てた」とか言うのは野暮、ナンセンスなのである。それはそうなのかもしれないけど言っちゃだめなのだ。それは薄々感じながらも、あえて口には出さない。そしてさあ目の前の食事を楽しむ。そうすると自然とそれは可能になるように思われる。

—————-

Mehlman.(1972) Floating Signifier Levi-Strauss

レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』第八部31節「トゥピ=カワイブ族」において、他者であるトゥピ族との交流にある虚しさを感じている。それはあたかもメノンのパラドックスのように、他者を理解してしまえばもはやそれは他者ではない、同時に、他者が他者であるなら、それは我々に何ももたらさない、という他者理解の不可能性である。

「私が彼らの謎を解くことができれば、彼らはもはや風変わりな存在ではなくなるであろう。それなら私は自分の生まれた村にいてもよかったかもしれないのだ。あるいはここでのように彼らが風変わりな存在であり続けるとするそうなれば、彼らがそうである事は私には何ももたらさないことになる。なぜなら私は何が彼らをこのように風変わりにしているかということさえ理解できずにいるのだから。」(川田訳、Ⅱ巻、p. 264)

メールマンはレヴィ=ストロースのこの葛藤を、サルトルの「回転装置tourniquet」やプルーストのスワンの物語と比較している。また、彼によれば、レヴィ=ストロースはこのような絶望的な旅を経てこそ、「構造分析」という記述方法へと方向転換したのだという。当時(1972年)はちょうど、『神話論理』4巻の最終巻が出た年(1971)の近い。そして、メールマンは「神にされたアウグストゥス」(レヴィ=ストロースがトゥピ族との交流とその虚しさによってインスピレーションを得て描いた戯曲)と『親族の基本構造』の間に「ひとつの論理的な軸回転」を見出している。なお、『悲しき熱帯』が書き上げられたのは1954年であり1955年に出版されているのだが、内容であるレヴィ=ストロースの旅自体は1930年代に行われたものである。

そこからメールマンは「マルセル・モース著作集への序文」へと話をつなげていく。この辺りがわかりにくい。どう繋がるのか。

「Faced with the sterile plenitude of the empirical proximity of his savages, Lévi-Strauss, at the conclusion of this scene, at the turning point of his voyage, thus dreams of reviving a redeeming, mediating obsence. It is here, in Friday’s missing footprint, that we shall inscribe the first of our principal texts: “L’Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss.”(Deepl: レヴィ=ストロースは、この場面の終わり、つまり航海の折り返し地点で、未開人たちの経験的な近接性の不毛な充足に直面し、こうして救済的で媒介的なオブセッションの復活を夢見るのである。フライデーの足跡のないこの場所に、私たちの主要なテクストの第一章を記そう:「マルセル・モースの作品序説」。)」(p. 15)

「フライデーの足跡のない場所」というのは、ロビンソン・クルーソーのフライデーであるが、レヴィ=ストロースが次のように言っている部分に関するものである。

「私は広大な風景を拒み、それを区切ってみる。この粘土の水際や、草のこの一本の茎にまで、風景を狭めてみる〔ロピンソン・クルーツーの忠僕]フライデイの足跡はないにせよ、正真正銘の野蛮人によって日々踏み拉かれている、この取るに足らぬひとかけらの土地の周りに、私の目がその視界を拡げることによって、[パリ郊外の〕ムードンの森を見ないだろうと証明する何ものもありはしないのだ。」(川田訳、Ⅱ、p. 265)

「フライデーの足跡のない場所」はしたがって、原住民の住む土地のことである。なぜここに「マルセル・モース著作集への序文」の話につながるきっかけがあると言えるのかよくわからない。

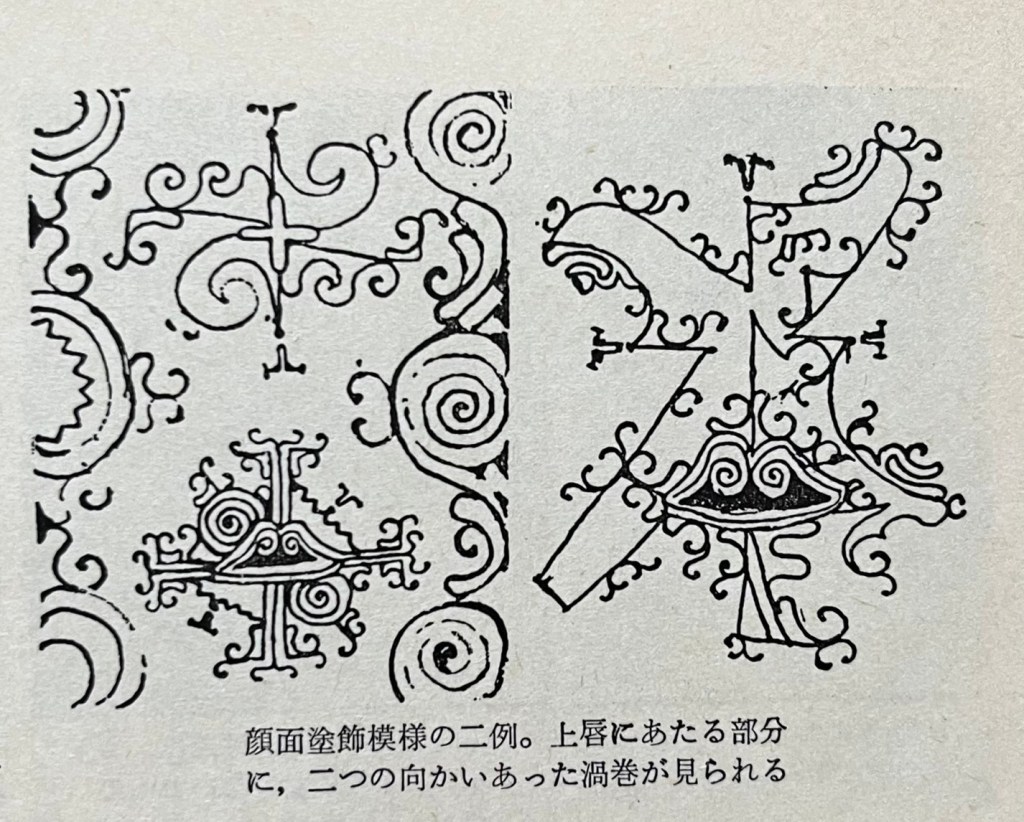

次にメールマンは、『悲しき熱帯』のなかのカドゥヴェオ族の顔の装飾face paintingに関する議論において、モースの思考を喚起したくなるだろうと言っている。まずざっとカドゥヴェオ族の顔面装飾についてレヴィ=ストロースが論じているところを概観しよう。

ムバヤ=グァイクル語族の最後の生き残りであるブラジルのカドゥヴェオ族には、身体装飾や顔面装飾のための独特なモチーフがある。

レヴィ=ストロースはこのモチーフを、「われわれのトランプの図案に似ている」と形容している(『悲しき熱帯』、川田訳、世界の名著版、p. 467)。土器の様式は年数が経つと変化しているにもかかわらず、この身体装飾のモチーフは数十年経ってもほとんど変わらず同じままであることを考えると、「そこに、身体装飾、とくに顔面のそれが、原住民文化の中で持っている例外的な重要性の、一つの証を見ることができる」(p. 468)。

この顔面装飾は、カドゥヴェオ族の人々にとってなくてはならないものであり、どれくらい必須のものであるかというと、「人間であるためには、絵を描いているべきであった。自然の状態のままでいる者は、禽獣と区別がつかないではないか」(p. 471)と言われるほどである。顔面装飾はまた、性的魅力の配慮からも行われる。つまりはファッションである。おそらく、顔面装飾をしないというのは、ほとんど素っ裸で街を歩くようなことを意味しているのだろう。

しかし、このように顔面を装飾することは、ある意味では神に対する冒涜である。なぜなら、神が作りたもうた人間の身体を、人為的な芸術によって変形させてしまっているからである。レヴィ=ストロースはこのことから、身体装飾と「罪」の連関を指摘している。

「堕胎や嬰児殺しの慣習と同様、ムバヤ族は彼らの顔を塗り、飾ることによって、自然に対する一つの恐怖を表しているのである。この原住民の芸術は、神が我々を初めに作りたもうた材料であるという粘土への最高の侮蔑を表明している。この意味で、原住民の芸術は、罪と境を接している。」(p. 472)

マリノフスキーの『未開社会における犯罪と慣習』の議論を思い出す。呪術的行為は、秩序審判である罪(犯罪)に対する矯正手段として存在し、それゆえに、呪術を行うことによって意図的に、集団的にルールを破るということさえ行われる。単純化していえば、「犯罪と呪術をセットで行えばチャラ」である。マリノフスキーはそのことから、未開社会の人々が決して規範に盲目的にしてがっているわけではなく、それと個人個人における利害関係の中で行為していることを見出した。これに類比させれば、ムバヤ族(カドゥヴェオ族)における芸術文化は、いわば呪術的行為として、神的なものへの侮蔑をチャラにする行為として守られていると考えられる。芸術行為(身体装飾)は、神的秩序の侵犯であると同時にその再統合・再構築でもあるような、社会の内でもあり外でもあるような、社会の成立そのものでもあるような行為である(インセスト禁忌のような)。実際、上の引用でも、厳格な外婚制の違反に対して行われる「堕胎」や「嬰児殺し」と同列に語られている。

この後には装飾模様が持つパターンについて細かく分析されているのだが、ちょっとうまく理解できない。レヴィ=ストロースは過去に同様の主題を扱った「アジアとアメリカの芸術における図像表現の分割性」(1945)(『構造人類学』所収)という論文を書いているので、そちらも後で確認しておきたい。ラカンはレヴィ=ストロースのこの論文について「ジッドの青春あるいは文字と欲望」(1958)で触れている(Ecrits, p. 752)。これは「ペルソナ(人格)」に関わる、モースやレーナルトをも巻き込む重要な主題である。ともかく、一つのモチーフの中には二つのテーマが組み合わされており、常に「二元性」が見出されると言われる。

レヴィ=ストロースは身体装飾とトランプとの類比をさらに推し進めて、とても面白いことを言っている。

「このようにして、カドゥヴェオの様式が、なぜわれわれのトランプの様式を、さらに微妙なものとして想起させるかを説明することが可能になる。トランプのカードに描かれたおのおのの絵姿は、二つの必要に応じている。 絵姿はまず、一つの機能をになっていなければならない。 そして、その機能は二重である。すなわち、一個の客体〔オブジェ〕であること、そして向かいあった二人のパートナーのあいだの対話に、あるいは対決に役だつことである。さらにおのおのの絵姿は、一つの集合、つまり一組の札のなかの客体として、おのおののカードにあてがわれた役割を演じなければならない。」(p. 476)

さらに、

「トランプの様式を理解するためには、その絵を眺めるだけでは十分ではない。トランプが何に使われているかということも、考えてみなければならない。それでは、カドゥヴェオ芸術は何に使われているのか。/私たちは、すでに部分的にはこの問いに答えておいた。 というより、原住民が私たちのために答えておいてくれたのである。顔の塗飾はまず、個人に人間であることの尊厳を与える。それは、自然から文化への移行を、「愚かな」動物から文明化された人間への移行をつかさどる。 次に、カーストによって様式も構成も異なるこの塗飾は、複合された社会における身分の序列を表現している。このようにして顔面塗節は、ある社会学的機能をもっているのである。」(p. 477)

顔面装飾は、社会学的機能を持っている。つまりそれを顔に塗ることによって、その人間は社会の中にある位置をしめ(例えばスペードの3がトランプの体系の中に一つの位置を持つように)、さらにその位置を他者との「対話に、あるいは対決」に役立てることができる(例えばスペードの3はあるルールにおいて、あらゆる数よりも弱いがジョーカーに勝つことのできる唯一の位置である)。

この章の最後。ムバヤ族以外の民族、例えばボロロ族などでは双分組織や三分組織といった組織分割が存在し(cf. 「双分組織は実在するか」)、それによって権威的な序列づけと外婚性が担保されていたのに対して、ムバヤ族にはそれが存在しない。このことは、権威的な序列づけ(例えば異なる階級は異なる組織に住む)ができないという問題を引き起こす。しかしムバヤ族では、これまで見てきた身体装飾が、つまり芸術がこの機能を担っている。これは言い換えれば、神話的な世界観の現実における展開を、芸術が担っているということである。芸術が、彼らの世界観に統一を保っている。このことはレヴィ=ストロースが「呪術師とその呪術」や「象徴的機能」で論じていることと同じで、呪術が共同体の統一性を再獲得するためにある、というモデルである。ここでは触れられていないが、それは呪術師がその無意識を意識化する「消散(除反応)」を通じて達成される、と論じられていた。

レヴィ=ストロースはこのことを、「化粧」と「夢」という言葉を用いて最後締めくくっている。

「もしこの分析が正しいとすれば、カドゥヴェオ族の女の絵画芸術を、決定的なやり方で解釈し、その芸術の神秘な魅惑や、一見なんの根拠もないようにみえる複雑さを、社会の幻覚としてー社会の利害や迷が妨げさえしなければ実現しうるであろう制度を象徴的に表わす方法を、飽くことのない情熱でさがし求める一つの社会の幻想として説明すべきであろう。すばらしい文明ではないかし、そのクイーンたちは、化粧で夢を囲むのだ。 化粧は、けっして到達できない黄金の時を叙述する神聖文字であり、法典がないので、クイーンたちは身を飾ってその黄金の時を祝福するのである。そして、クイーンたちは、みずからの裸体をあらわすように、黄金の時のヴェールをはずしてみせるのだ。」(p. 480)

メールマンの議論の進め方が少し見えてきたかもしれない。メールマンはカドゥヴェオ族の顔面装飾の話に紐づける形で、フロイトの「無意識」を導入している。つまり、顔面装飾が社会的機能を果たすとは、その芸術が描いているのは無意識だということである。「この無意識はコミュニケーションの幻想である」(Mehlman, p. 16)。コミュニケーションの幻想とは、つまり他者との繋がりの幻想、他者理解の幻想である。そういった幻想をカドゥヴェオ族の人々は、芸術を描くという無意識の働きに訴えることによって実現していたのである。

そしてカドゥヴェオの人々のこうした幻想=夢は、モースの夢ともつながるという。そしてレヴィ=ストロース「マルセル・モース著作集への序文」の一節が引かれる。その辺りの邦訳をもう少し広く引こう。

「したがって、無意識というものは、自分と他人とのあいたの媒介項であるといえよう。これらの諸前提をさらにつきつめていけば、われわれはまったく未知の場所とはおもえない平面に接続する。というのは、この平面にはわれわれの自己のもっとも内奥にあるものが秘められているからであるが、しかしまた、(より一層常態的にみて)この平面では、われわれは自分自身を失うことなしに、あらゆる時代のあらゆる人間のあらゆる精神生活の条件である———自分のものであると同時に他人のものでもある——行動形式に順応するからである。かようにして、無意識の形式における精神活動の把握(これは客観主義的でしかありえない)もまた、やはり主観化へと導かれる。というのは、結局のところ、これと同じタイプの作用によってこそ、われわれは精神分析においてわれわれの自己のなかのもっとも未知の部分をわれわれ自身からひきだすことができ、民族学上の調査において、われわれともっとも異質な他者にたいしてあたかも別の自己にたいするがごとくに接近することができるのであるからである。」(モース『社会学と人類学 Ⅰ』、有地ら訳、p. 23)

そしてメールマンは、30年代の苦しい旅を経たレヴィ=ストロースが「無意識」という考え方に出会うことで、他者理解の不可能性に対して一つの態度を見出したと考える。

「他者の他者性を大いに知ろうとすることの不可能性に直面することで、レヴィ=ストロースは、彼が彼ら〔未開人たち〕と共有する無意識の構造the unconscious structureと折り合いをつけようと試みるだろう。つまり、彼自身の、彼自身にとっての他者性と〔折り合いをつけようと試みるだろう〕。」(Mehlman, p. 17)

なるほど。メールマンが1955年の『悲しき熱帯』から話を始めたのは、レヴィ=ストロースの30年代の旅の苦悩があったからこそ、構造分析という方法で未開民族の理解を試みるようになったということを跡付けたいからである。そしてそれを可能にする発想の一つが、フロイトの「無意識」であったというわけである。

2024/9/10 – shanazawa.com への返信 コメントをキャンセル