関連する主要な論文は以下のとおり。

「心理学草案」(1895-96)

「フリース宛書簡」

『夢解釈』「夢事象の心理学」(1900)

「夢理論のメタ心理学的補遺」(1915-17)

「快原理の彼岸」(1920)

「マジックメモに関する覚書」(1925)

以前、2024/8/10からメタ心理学に関係する論文をいくつか読んでいっていた期間があるので、その文章を一旦並べて貼り付ける(2024/8/10-29までと思われる)。

——————-

2024/8/10(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/10/2024-8-10/)

ラカンにおける「前意識」についてコンパクトな論文を書いてみたいと思ったので、フロイトの夢理論およびラカンの解釈をたどっていきたい。要約していくようにして書きながら読む作業を行なってみる。なお、まだそこまで先行研究を調べたわけではないが、前意識を主題にしたラカンの論文は少なくとも日本には多分まだない。ただ先行研究を挙げないと査読者に指摘されるので、フロイトの夢理論の理解やラカン研究における周辺的なトピックに関する先行研究を少しずつ集めて、今自分がやっている研究が研究史の中でどのような位置にあり、どんな意義があるのかを書けるようにしておく。

『夢解釈』第七章「夢事象の心理学」

フロイトはのちにラカンがセミネール11巻でも取り上げる有名な夢を例示する。息子を病気で亡くした父親がその遺体が安置されている部屋の隣で仮眠をとっていた時、子どもが彼(父親)のベッドの横に立って彼の腕を掴み、「お父さん、お父さんには僕が火傷をするのがわからないの?」と問いかけるという夢である。そこで父親が目を覚ますと、隣の部屋では蝋燭が倒れて息子の遺体の一部が焼けていた。これに対してフロイトは、隣の部屋から漏れ出た灯りを父親の閉じた目が眠っている間に知覚し、息子の遺体が焼けたという推論を行ったという普通に解釈に加えて、さらに解釈を与える。例えば「火傷をした」という息子のセリフは、息子の病気であった熱病に結びつく。フロイトはこれを「多面的に制約されている」と表現する。これはのちにアルチュセールが用いる「多重的決定」という概念の元ネタで、夢のそれぞれの要素が別々に複雑な意味的な関連のネットワークを持っているということとしてフロイトは用いている。

フロイトはさらに、父親のこの夢の願望充足を指摘する。よくよく考えれば、息子の遺体が焼けているという推論を無意識のうちに父親が行なっていたとして、なぜその状態で父親は夢を見たのだろうか。夢を見るというのはフロイトによれば睡眠を継続するという機能を持つ、つまり眠りたいという願望の充足でもある。つまり父親(の無意識)は、息子が焼けていると分かっていながら眠りたがった、ということにさえなる。そしてフロイトの考えでは、父親は夢の中で少しでも長く生きている息子を見ていたかったという願望が充足されているとされる。ここで父親は、現実の息子と夢の中の息子との間でジレンマに陥っていたともいえよう。現実の息子を救いたければ夢の中の息子を消し去らなければならず、反対に夢の中の息子を見続けていれば現実の息子の遺体が焼けてしまう。

ここでは深堀しないが、ラカンがセミネール11巻でこの夢を注釈する際の一節はすごくいい。

「目覚めは、生じたこと——それはつまり、もはやそれに備えるしかないような現実という厄介な出来事ですが——の表象の中へと主体の意識が覚醒することとして我われに示されています。しかし、みなが眠っていたそのとき、この出来事とはいったい何だったのでしょうか。少し休もうと思ったあの父親も、目を覚ましていることができなかったあの老人も、そしてそのベッドの前で心優しい誰かに「まるで眠っているようだ」と言われたであろうあの子も、みなが眠っているときです。我われが知っているのはたった一つのことです。それは、すべてがまどろみの中にある世界の中で、ただ「ねえお父さん、見えないの、僕が燃えているのが」というその声だけが聞こえたということです。 この言葉はそれ自体が火の粉です。この言葉だけで、それが落ちたところには火が燃え移ります。そして何が燃えているのかは解りません。炎のために「下にあるものUnterlegt」「未決のもの Untertragen」に、つまり現実的なものに火がついているという事実が我々には見えないからです。」(『精神分析の四基本概念 上』、岩波文庫、pp. 132-133)

「A 夢を忘れるということ」

夢がよく忘れられるものであって、それを分析するといっても断片的であったり部分的であったり、語りなおす際に付加物が混在してしまうのではないかという疑念がしばしば提出される。あるいは語られたものもそれがたしかに夢に現れたかどうかに関する不確実性がある。しかしフロイトは、思い出した夢や語られた夢の確実性に対するそのような疑念は「夢検閲の落とし子」(フロイト著作集2、p. 424)であると考える。つまり夢の断片を不確実だと考え分析を控えさせるという点で、その疑念は分析の仕事の継続を妨害するものとして機能するのである。「いつも仕事の継続を妨害するものは、抵抗と見るべきである」(p. 425)。

ここでフロイトは面白い註を書いている。分析の継続を妨害するものが抵抗であるとするなら、必ずしも患者の責任ではないような突発事故、例えば患者の父が死んだとか、戦争が勃発して分析が中断されたとかいうことは、抵抗と言えるのだろうか。フロイトは、ある意味ではこれらの出来事もまた抵抗だと考える。なぜなら、それらの出来事が実際に妨害的な作用を及ぼすかどうかは、ただ患者にかかっているからである。つまりたとえ戦争が勃発して分析を続けるのが困難になったとしても、それでも患者がなんとしても分析を続けにくるということはありうるし、反対に些細な出来事であったとしてもそれを利用して(=口実にして)分析に来なくなるということがあるからである。

ラカンはセミネール1巻で、フロイトのこの定義(「いつも仕事の継続を妨害するものは、抵抗と見るべきである」)と、そこの付された註について言及している。どうやら当時のフランス語訳では全然違う翻訳になっているらしく(「解釈に対する妨害はすべて心的抵抗に由来する」)、さらにフロイトが付した註が削除されているという。ラカンが強調するのは、重要なのは「仕事(=作業Arbeit)の継続」だということである。フロイトはここで「治癒Behandlung」という言葉を使わず、「作業(=仕事)Arbeit」という言葉を用いている。分析における作業とは自由連想という言語的連想であり、そこでは無意識を暴くことが問題になっている(セミネール1巻『フロイトの技法論』上巻、pp. 56-7)。

フロイトに戻る。以上のように夢の忘却とそこに関わる疑念は分析にとっての「抵抗」として作用する。「夢の忘却においては、ひとつの敵対的意図が働いていなくもないということは明らかである」(フロイト著作集2、p. 425)。ここでフロイトは、『精神分析入門』でも扱ったある夢の例を註の中で挙げている(フロイト著作集1、p. 96)。ある婦人患者は夢の中で、誰かがフロイトの『機知』を賞賛していたと報告した。次にその誰かは患者の夢の中で「運河Kanal」についてのなにかを話したのだが、ぼんやりとした夢でよく覚えていないという。患者は「運河」に関して夢の内容を忘却しており、自分の連想することの正当性に対して疑念を抱いている。翌日、その婦人患者はおそらく「運河」に関係するあることを思い出したと報告した。それは一つの頓知話である。

ドーヴァーとカレの間の船上で有名な著述家が、一人のイギリス人と話をしていた。そのイギリス人が、ある話の序に「Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas.〔偉大から滑稽へは一歩しか差はない〕」という文章を引用した。すると著述家は答えた、「Oui, le pas de Calais.〔いかにも、カレーからは一歩ですな〕」。

*ドーヴァー海峡はフランスとイギリスの間の海峡である。フランス側から見ると「カレ海峡」とも呼ばれる。

これはフランス人の方がうまくしてやったりというような話で、要するにフランスが偉大、イギリスは滑稽だということである(偉大なフランスから一歩のところにイギリス=滑稽がある)。ただここで重要なのは、この婦人患者の夢にとって、婦人がその不確実性に疑念を呈していた「運河Kanal=Canal=Pas〔pasには一歩という意味と運河という意味がある〕」という要素がきわめて重要だということである。患者は自分の夢を語った時には「運河」という要素について疑いを持ちながら話し、翌日、「運河」に関する機知の話を持ってくる。

フロイトはこの患者について次のように述べる。「つまり、この思いつき〔「運河」の機知話〕は、夢をみた婦人がうわべはぎょうぎょうしく讃嘆してみせるが、かげにはいつも疑り深い気持ちが隠されていることを証明するものなのです。」(フロイト著作集1、p. 97)この婦人はフロイトの『機知』が褒め称えられるという場面を夢の中で見ることでフロイトに対する讃嘆を示しながら、実はフロイトに対して疑念心(=敵対的意図=抵抗)を持っている、とフロイトは分析している。少しロジックがわかりにくい。

ラカンはフロイトのこの部分の議論に言及している(S1上巻pp. 77-78)。ラカンはこの事例で起こっていることを、抵抗の際に起こる「現前」と結びつけている。

「さてこうして私達はここで『海峡』を再び見出しますが、それと同時に何を見出すでしょう。よく注意してください。というのはここで起こっていることは抵抗の瞬間に現前が出現することと同じ機能を持っているからです。」(S1上巻p. 77)

抵抗の瞬間の現前とは何かというのはまた問題であるが、一応ここでは次のように整理できる。つまり、患者は最初に夢を語った際、「運河」に関する部分を忘却し、疑いを抱いていた。そして次の日、その疑わしい要素に関して一つの機知を思い出す=思いつく。フロイトは「夢事象の心理学」において、思い出そうとする夢の要素に関する確実性への懐疑は「夢検閲の落とし子」つまり抵抗の産物であるとしていた。さらにこれが突然思い出された時、「忘却の手からふたたび奪い返されたこの部分こそは、きまって一番重要な部分なのである。それは、夢の解釈に到達する最短の道の上にあるものであって、だからまた、抵抗の風当たりがもっとも強かった部分なのである」(フロイト著作集2、p. 426)とも述べる。したがって患者は「運河」に関して抵抗を発揮し、次いで翌日に見事、夢の解釈に必要な新しい要素を思い出すことができたということになる。これが、「抵抗の瞬間に現前が出現する」ということの内容であろう。とはいっても、フロイトの事例では「抵抗の瞬間=疑い」と「現前=機知の思いつき」の間には1日ずれがあるのであるが。

さらにラカンは、婦人患者のこの思いつきが機知であることにも着目する。「『崇高から滑稽へはほんの一歩だ』、ここに夢が聴き手に関わっている点があります。なぜならそれはフロイトに向けられた言葉だからです」(S1p. 78)。フロイトの『機知』では、自分一人で笑うことのできる「滑稽」と区別して、「機知」は第三者に伝達しなければならないと論じられている。第三者に伝えられてはじめて機知は機知として成立する。ラカンによれば、婦人患者がその機知を伝えている第三者はフロイトである。婦人患者の欲望、つまり夢の本当の意味についてはフロイトもラカンも言葉足らずであるが、再構成を試みるとすれば、「崇高から滑稽へはほんの一歩だ」というのはフロイトに対する批判として現前しているということになろう。

少し『機知』の話を補っておくと、機知においては、機知作成者は笑わず、機知の聴き手だけが笑う。機知の作成は心の中の特定の抑圧を解除することによって可能となるのだが、機知作成者は抑圧の解除によって余分となるエネルギーがそのまま機知作成に向けられてしまうため、自身の笑いにエネルギーが向けられないことになる。これに対して聴き手は抑圧解除のための作業を他人にやってもらったことになるため、そのエネルギーを節約でき、笑いとして排出することができる。したがって機知を笑うためには、機知作成者と聴き手の間に心的機制のある程度の共通性がなければならない。機知作成者にとっての抑圧と同じ抑圧を持つ聴き手であれば、伝達された機知が効果を発揮できる。このようにして機知の深み、つまりその機知をどの程度の深さにおいて理解できるかということが決定されてくる。フロイトが例示しラカンが繰り返し取り上げる結婚仲介人の機知は、裕福な人々には理解されず、貧困な人々にのみ理解されうる。それは検閲を回避してメッセージを伝える手段、レトリックになりうる。そしてフロイトは見事、婦人患者の機知を読み解き、自分に対する婦人患者の批判的意図を読み取ることに成功したことになる。(2024/12/30の筆者注:婦人患者が機知を話し、フロイトがそれを解読したことによって、二人の間には関係が締結されたと見ることができる。つまり婦人患者はその思いつきによってフロイトに対して「転移」を引き起こし、分析を進展させたのである。)

2024/8/11(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/11/2024-8-11/)

昨日のつづき。『夢解釈(夢判断)』第七章「夢事象の心理学」、A「夢を忘れるということ」

我々がしばしば夢をすぐに忘れてしまうという事実は、それ以前の諸研究では多くの場合、覚醒中の意識と睡眠中の意識との間に断絶があるからだと論じられてきた。しかしフロイトはそうは考えない。フロイトは、夢の忘却は「抵抗」が作用するからだと考える。したがって抵抗を克服できれば、忘れていた夢の内容を、それもはるか過去の夢の内容をも思い出すことができる。夢は抑圧されて思い出せなくなるだけで、無くなるわけではない。

フロイトはこのように分析の作業が有する効力を主張しながらも、夢にはどうしても分析が突破することのできない、解釈困難な部分が存在すると述べる。いわゆる「夢の臍」という言葉が登場する一節である。

「どんなにうまく解釈しおおせた夢にあっても、ある箇所は未解決のままに放置しておかざるを得ないこともしばしばある。それは、その箇所にはどうしても解けないたくさんの夢思想の結び玉があって、しかもその結び玉は、夢内容になんらそれ以上の寄与をしていないということが分析にさいして判明するからである。これはつまり夢の臍、夢が未知なるものの上にそこにおいて坐り込んでいるところの、その場所なのである。判断 (解読)においてわれわれが突き当たる夢思想は一般的にいうと未完結なものとして存在するより仕方がないのである。そしてそれは四方八方に向かってわれわれの観念世界の網の目のごとき迷宮に通じている。この編み物の比較的目の詰んだ箇所から夢の願望が、ちょうど菌類の菌糸体から菌が頭を出しているように頭を抬げているのである。」(フロイト著作集2、p. 432)

話を夢忘却に戻そう。もし夢忘却が抵抗によるものだとすれば、「この抵抗の反逆して夢形成というものをそもそも可能にしたのは一体全体何者なのか」(p. 432)。つまり、なぜ抵抗が働いているにもかかわらず我々は夢を見るのだろうか。抵抗が働いているなら、そもそも夢を見ないことにならないのだろうか。これに対してフロイトは、「抵抗は夜の間はその力の一部分を失っている」と考える。睡眠状態が抵抗の勢力を弱めることによって、夢は(残存する抵抗によって歪曲を受けるものの)形成されることが可能となる。

次にフロイトが問題として挙げるのは、自由連想がなぜ夢のもとになった思想への経路になるのかということである。夢判断の自由連想においては、ある夢の要素に対して思いつくところの「欲せられざる観念(何ということなしに浮かんでくる観念)」を片っ端から記録していき、またその連想が動いていく方向の枝葉へと自由に連想を及ばせていく。この方法に対しては、そんなランダムな方法で成功するはずがない、それは「目標のない表象の流れに身を委ねてしまうだけではないか」(p. 434)という批判が向けられたという。しかしフロイトによれば、これで良いのである。なぜか。その根拠をフロイトは、自由連想は常に未知の目標表象に向けて決定されているからだと考える。我々が意識的な(既知の)目標表象を廃棄し、「欲せられざる観念」に身を委ねたとしても、そこにはまた別の未知の目標表象が存在し、その目標表象が連想の流れを支配しているのである。これはフロイトが『日常生活の精神病理学』において、偶然思い浮かんだ数字には必ず理由があると論じた事例、そしてラカンがそこから独自の偶然論を展開した議論へとつながる主題である。フロイトは、夢の内容は全て無意識下に保存されているし、忘却は抵抗の産物であるし、連想は決定づられているという、かなりすごい決定論を構想しているようである。すべてのことは保存され、関連づけられ、理由がある。

さて、連想がちゃんと目標に向かって決定づけられているとすれば、なぜ自由連想は一見すると荒唐無稽な連想に見えるのか。それは抵抗が働いているからである。つまり観念Aと観念Bの間のつながりに対してい抵抗が働き、抑圧が起きたとすれば、AとBの連想は時間的な間隔が空けられて意識に浮上してくるかもしれない。あるいはAとBの内容そのものに抵抗が働けば、それぞれの内容が別のものへと代理されて、その別のものが関連を持って意識に浮上してくることもある。このように、抵抗が働くことによって本来の正常な観念連合が歪曲を受け、一見すると荒唐無稽な連想が形成される。しかしその作業を逆に辿れば、理路の通った連想が存在するというわけである。つまりフロイトはここで、夢形成の際に働く夢の作業(歪曲の作業)と、自由連想の際に働く抵抗の作業とをパラレルに考えているということになる。

以上、ここまでがA節。次はB「退行」であるが、この節からラカンが注釈するところの、心を一つのレンズのように見立てる局所論が始まる。

2024/8/12(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/12/2024-8-12/)

昨日のつづき。フロイト『夢解釈(夢判断)』第七章「夢事象の心理学」B節「退行」

夢は願望充足であるが、夢思想の中に潜在する願望的な思想や観念は、夢の中では「客観化され、一場面として表現され、あるいはよくいわれるように『体験』される」(フロイト著作集2、p. 439)。つまり観念が感覚的な形象に変換され、夢の主体である私がそれを「体験」する。したがって夢は基本的に「現在形」で上演される。夢においては、願望が、現に体験されるという形で表現される。

これと関連することであるが、夢において願望が「体験」されるとは、すなわち観念の内容がただ「思考される」のでなく、感性的形象に変換されるということである。夢において、観念内容は「感じられる」。

この事実をより立ち入って考察するために、フロイトは「心的局在性psychische Lokalität」という概念を用いる。つまり「心」というものを一つの器具(機械)とみなし、例えば「組み立て顕微鏡」だとか「写真機」(p. 441)だとかそういった器具に見立てて、心の働きのそれぞれの要素をその器具の構成部分として考えるということである。

フロイトはかつて「科学的心理学草案」(1985)の中で同様の図式化を行なっているが、こちらはフロイトが未完のまま放棄した論文であり、フロイトの死後1950年に公表されることになった(詳しい経緯はこちらを参照:https://s-office-k.com/professional/column/book/draft-psychology)。なるほど、1950年公表ということは、ラカンがレヴィ=ストロースに出会い、『親族の基本構造』の影響を受けた(1949年)よりさらに後である。当然ラカンはそれよりも前に『夢解釈』に馴染んでいたはずだが、この「夢事象の心理学」に登場する図式が、新たに発見された初期フロイトの「科学的心理学草案」にも見られることを知って驚いたに違いない。ラカンが「心理学草案」を注釈するのは、「草案」公表後、1954-55年のセミネール第2巻である。本研究日誌においても引き続き、この心的図式に関連する諸論文、「夢事象の心理学」と「科学的心理学草案」に加え、特に「夢理論のメタ心理学的補遺」(1916)、「マジック・メモについての覚書」(1925)、フリース宛書簡(重要な52番書簡はフロイト著作集に未収録か)なども検討する。

フロイトは心という装置を一つの組み立て器具と見立て、その諸部分を「Instanzen〔審級、検問所、機関、部局〕」あるいは「System〔システム、組織〕」と呼ぶ。

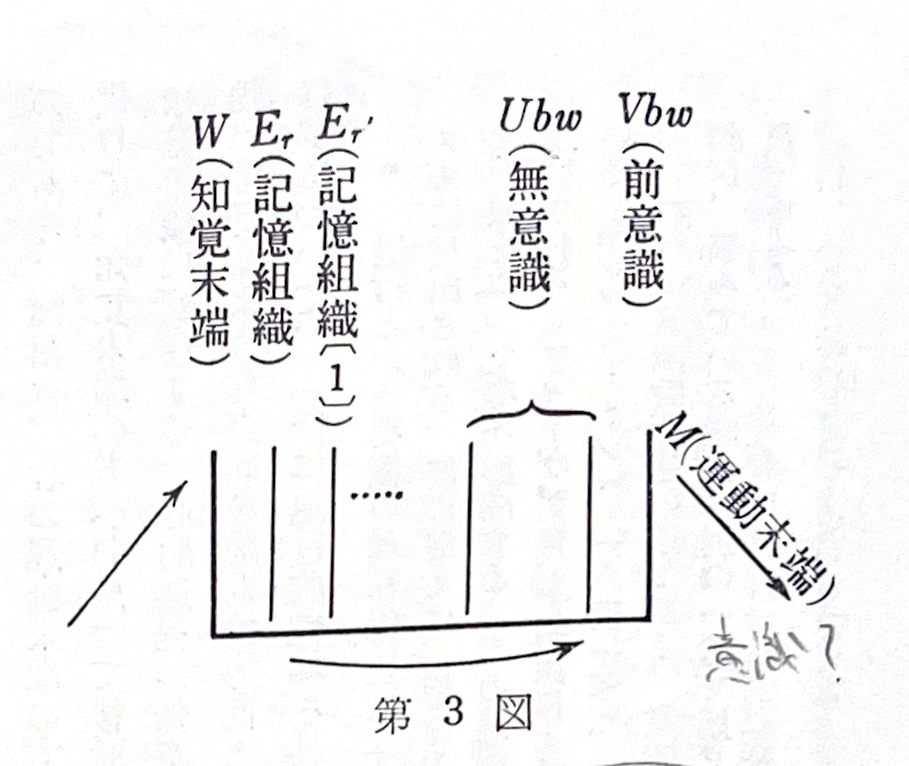

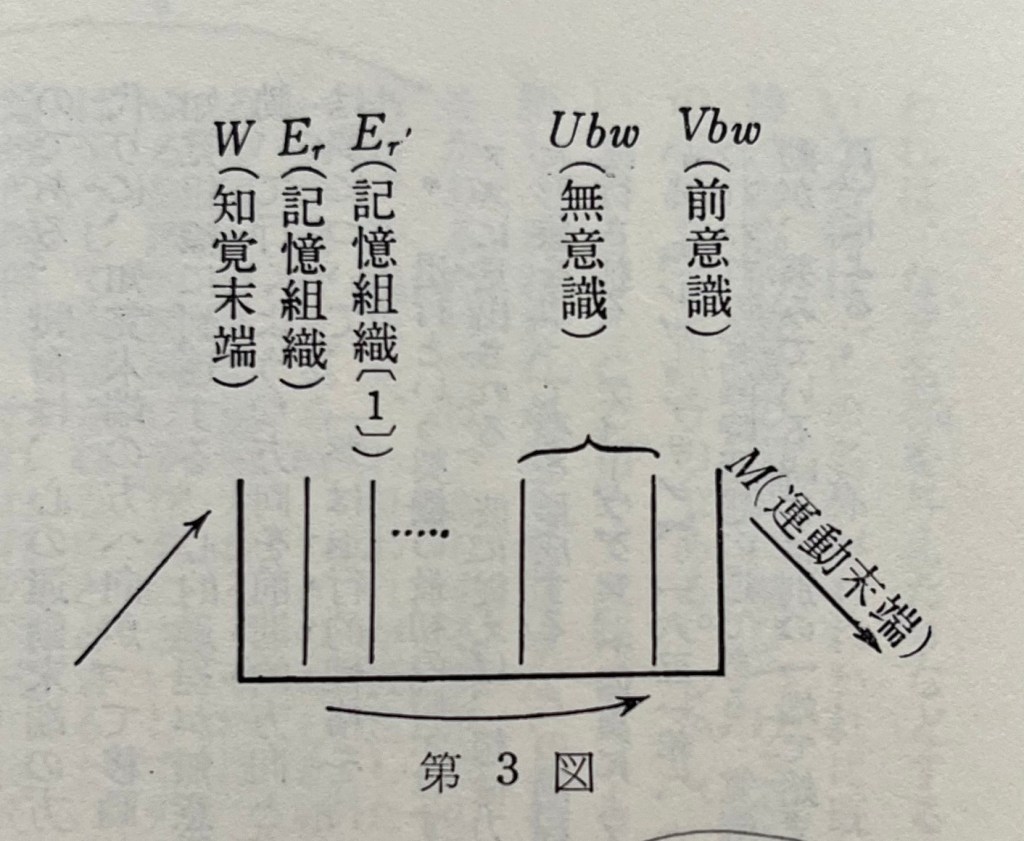

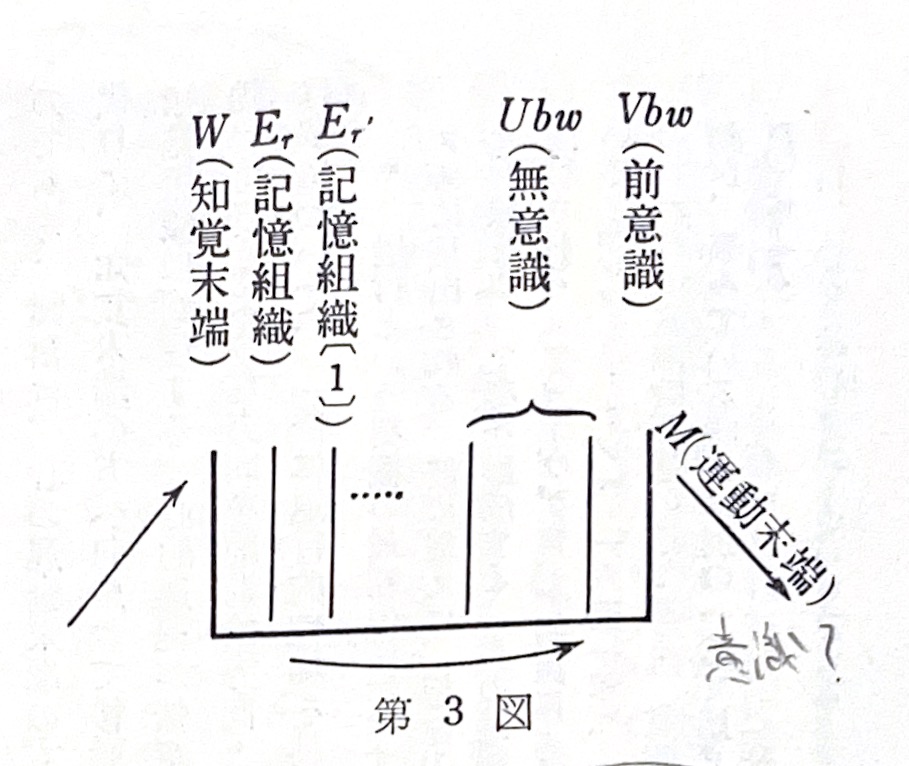

それぞれの部位の名称及び機能については画像がわかりやすいので割愛。知覚末端Wは常にフレッシュでいなければならない(そうしないと新しい刺激を受け取れないから)ので、受け取った刺激を記憶せず、毎回記憶装置に刺激を送り、自身は元の状態に戻る。記憶を司るのは知覚末端Wと結合した記憶装置Erである。

このあとの、フロイトが「連想の事実」と呼ぶものについての説明がいまいちわかりにくい。知覚末端Wが刺激を知覚する時に、ただ一つ一つの知覚の内容を受け取るだけでなく、これらの諸知覚の間の関連もまた受け取られている。これらの諸知覚が相互に結合しているのは、「それらがかつて同時に出会ったためである」(フロイト著作集2、p. 443)。原語確認していないが、「同時に出会う」という表現がいまいち。そして知覚末端Wで同時に知覚された諸知覚はその後記憶組織に移行するわけであるが、フロイトは次のように説明する。

「すると連想の事実は、記憶組織要素(Er要素)中の一要素の進路開拓の結果、抵抗減退の結果、興奮が第三の記憶組織要素に向かっていくよりも、むしろ第二の記憶組織要素の方へ移っていくということのうちに存立するのである。」(p. 443)

知覚末端Wから記憶組織への刺激の移動が「進路開拓」と言われているのだろうか。また「抵抗減退」はなぜ起こるのか、「進路開拓」の結果起こるのか(2024/1/9の注:ニューロン間の「接触防壁」において生じる「抵抗」は、接触防壁部分の原形質が未分化で伝導性を十分に備えていないことに起因するので、「量」の進路開拓によって分化が進み、抵抗は減退し、伝導性が高まる)。さらに「第一」「第二」「第三」の記憶組織というのは、図における記憶組織Er、Er’、Er’’などのことを意味しているのだろうか。興奮が第三ではなくむしろ第二の記憶組織要素の方へ移っていくとは、興奮の伝達が一つずつ行われるということなのか。

あるいは、「記憶組織要素」というのがそれぞれの記憶された知覚なり観念なりのことだとすれば、興奮の伝達はそれらの諸知覚の間を電流のように伝っていくということだろうか。うん、おそらくその理解の方が正しいように思われる。諸要素の間を電流のように興奮が伝っていくことが、「連想」として定義されている。しかもそれは、ある要素から別の要素へ興奮が伝達される(連想が生じる)ためには、その要素間にルートが「開拓」され、「抵抗減退」が起こっていなければならない。複数のルートの可能性があるとすれば、最も抵抗の少ないルートを連想は流れていくことになる。

そもそも、記憶組織が複数順番に並んでいるというモデルがイメージしにくい。知覚末端から第一の記憶組織Erへ移行が起こるというのはわかるが、記憶組織ErからEr’へ移行が起こるというのはどういうことなのだろうか?それは知覚した時間に依存しているのか。つまりある時間の諸知覚がErに蓄えられ、その後に新しい諸知覚が知覚末端Wから送られてくると、押し出されるようにしてErの諸要素がEr’へと移動するのだろうか…

さらに続くp. 444、無意識についても語られる。が、ここも難しい。「変化を保存する能力を持たない、つまり記憶力を持たないW組織は、我々の意識にとっては種々雑多の感性的質を提示する。ところが逆に、もっとも深く刻みつけられたものをも含めての、我々の記憶は、本来無意識である」(p. 444)。記憶と無意識とは区別することを確かラカンは強調していた気もするが、無意識というのもある意味では記憶である。そして無意識の場に記録されている要素は、一方では意識化されうるものであるけれども、意識化されなくても無意識の状態のままで色々な作用を行っている(それが「性格」を形作っている)。そしてフロイトの次の記述もまた要検討である。

「しかし無意識になっている記憶が再び意識化されると、それらは諸知覚に比してきわめて微弱な質を示すか、あるいは感性的な質を全く示さないかの、いずれかである。そこでもし、記憶と記憶に伴う質とがP組織〔心の組織〕において意識に対して相互排他的だということが実証されるならば、神経興奮の諸条件への、将来有望な洞察の道が開けることであろう*。

*私はのちに、意識はまさに記憶痕跡の代わりに発生すると考えるに至った(全集第14巻の『ヴンダーブロックに関する覚書』〔1925年〕を参照)。」(p. 444)

最初の一文は、無意識に保存された記憶が思い出されて意識化された時に、その記憶を「感性的な質」として体験することは(ほとんど)ないということだろう。例えば昔被った火傷の経験記憶が蘇ったとして、実際に今、その火傷をもう一度感覚的に苦しむということは(基本的に)ない。そして次に、この「記憶(そのもの)」と「記憶の(感覚的な)質」とが、「意識に対して相互排他的」であると言われる。これはいよいよよくわからない。さらにここの原注で「ヴンダーブロックに関する覚書」が参照されている。これは「マジックメモについての覚書」のことである。一旦ここで止めて、「マジックメモ」論文を概観してから続きに戻ろう。なお、「マジックメモに関する覚書」はフロイト著作集に未収録だと思われる。

「マジックメモについてのノート」(1925)(中山元訳『フロイト自我論集』、ちくま学芸文庫)

まず、なにかを紙に記録することを考えるとき、白紙にインクで文字を書いていけばすぐに書くことのできる余白がなくなってしまう。したがってこのモデルは「記憶」を可能とするがすぐに容量オーバーになって、また別の紙を用意しなければならなくなる。あるいはまた、石盤にチョークで何かを書くという場合を考えると、これは石盤そのものの交換を必要とせずに、記録だけを消してまた書くことができる。しかしこれでは、書いたことを持続的に保存することはできない。

「このように、われわれが記憶装置の代用として使用する道具〔白紙や石盤〕においては、情報を無限に受け入れる能力と、持続的な痕跡の保存は、互いに排除し合う特性と考えられる。受け入れ表面を更新するか、メモを破棄するかのどちらかなのである。」(『フロイト自我論集』p. 306)

情報を無限に受け入れる能力と、持続的な痕跡の保存が「互いに排除し合う」というのは、先ほど「夢事象の心理学」で見た「記憶と記憶に伴う質とがP組織〔心の組織〕において意識に対して相互排他的だということ」と何か関連しているのだろうか(表現が似ている)。「相互排他的」というのはつまり、一方が現れるならば他方は現れることができないということである。「情報を無限に受け入れる能力」が用意されれば「持続的な痕跡の保存」が断念されなくてはならず、またその逆も然り。そう考えれば、「記憶」と「記憶に伴う質」が「意識に対して相互排他的」というのは、意識に「記憶」が現れている時には「記憶に伴う質」が現れることができず、「記憶に伴う質」が現れている時には「記憶」が現れることができないということである。

言い換えれば、何かの記憶(があること)を思い出した時には、その記憶を感性的に体験することはないし、反対に、何かの記憶を感性的に体験する時には、その何かの記憶(があること)を認識することができないということであろうか。そう考えると腑に落ちるのではないか。つまり、「何かの記憶を感性的に体験する時」というのは典型的には夢を見ている時のことである。我々は先ほど述べたように、普通、火傷をした記憶を思い出した時に今現在に火傷を再度感性的に苦しむということはない。しかし夢の中で火傷の記憶が蘇った際には、その記憶は感性的に上演され、夢の中で我々はその火傷を現に苦しむ。そのときに、我々はそれが過去の記憶であることを認識していない。

なるほど、すごい考察である。

「マジックメモ」に話を戻すと、とはいえ我々の心は実際には、「つねに新たな知覚を無限に受け入れることができ、同時に知覚の永続的な記憶痕跡を維持することができる(内容に変更が加えられないわけではないとしても)」(p. 306-7)。つまり白紙や石盤とは違う構造を持つことによって、相互排除的な二つの性質を併せ持つことを可能にしている。そしてその構造とは、先に見たように知覚組織Wと記憶組織Erという二つの組織が結合しているという構造である。そして次のフロイトの記述も重要である。

「その後『快感原則の彼岸』において、知覚システムにおいて発生する意識という説明不可能な現象は、持続的な痕跡の<代わりに>発生するのであるという見解を付け加えた。」(p. 307)

ここで、「夢事象の心理学」の原注でフロイトが述べていたこと(「私はのちに、意識はまさに記憶痕跡の代わりに発生すると考えるに至った」)が「快感原則の彼岸(快原理の彼岸)」(1920)由来のことであると言われている。「夢事象の心理学」の原注では「全集第14巻の『ヴンダーブロックに関する覚書』〔1925年〕を参照」と書いてあったのだが、実際のソースは「快感原則の彼岸(快原理の彼岸)」のようである。ここでまた中断して、「快原理の彼岸」の該当する議論を確認しておこう。

2024/8/26(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/26/2024-8-26/)

「マジックメモに関する覚書」(1925)の中でフロイトは「その後『快感原則の彼岸』において、知覚システムにおいて発生する意識という説明不可能な現象は、持続的な痕跡の<代わりに>発生するのであるという見解を付け加えた。」(中山元訳『フロイト自我論集』、ちくま学芸文庫、p. 307)といっている。「快感原則の彼岸」においてどのように論じられているのかを見よう。

「快感原則の彼岸」の中でフロイトがメタサイコロジー論をイェン解しているのは第Ⅳ節である。

まず、「意識はBwとよぶ特殊な体系〔システム〕の働きである」(フロイト著作集6、p. 163)。また、意識Bwと知覚Wが一体になって扱われていて、この「知覚-意識W-Bwシステム」は心の装置の外部と内部の境界に位置し、外界からの刺激の知覚と内部からの「快不快の感情」の供給を担っている。

そして、「夢事象の心理学」でも述べられていたように、Bwシステムはその受け取った興奮を持続的に保持していては新しい興奮を受け取ることができないので、それ自体は興奮を保持せず、その後ろにある記憶システムがその興奮の持続的痕跡を保持することになる。「Bw体系では、興奮過程は意識されるが、持続的痕跡は残さない」(p. 164)。そこから、「マジックメモ」で言及されていた命題が続く。「我々は意識の発生について、他の根拠から知ることの少ないことに思い至るならば、意識は記憶痕跡の代わりに発生するという命題に、一つの明確な主張としての意義を認めなければならない」(p. 164)。記憶痕跡の「代わりに」というのは、おそらく、あらゆる痕跡を持続的に保持できない「意識」と、痕跡を保持する「記憶」とが、相互排他的ということではないだろうか。したがって「意識」が可能となるのは、「記憶痕跡」が不可能となるところということになり、「意識は記憶痕跡の代わりに発生する」ともなる。

受け取った刺激を保持することのないこの「意識」というシステムについて、フロイトは「刺激を感受する物質からなる未分化の小胞」という有機体モデルを使って考える。その表皮にあたる部分、外界との接触点に当たる部分は、外界の強烈な刺激に晒され続けているために、元々そこにあった抵抗が克服されきってしまい、何も痕跡を残せない状態になっているのではないか、と考えられる。どうやらフロイトは、組織には興奮がそこを通るにあたって働く「抵抗」がはじめあり、興奮が伝導することによってその抵抗が「克服」されることで痕跡が残ると考えているようである。つまり抵抗のある部分とない部分との間の陰影が、記憶痕跡となるのである。そして「意識」システムに関して言えば、それが外界の影響に曝露され続けたことによって、この抵抗がなくなってしまった組織だということになる。

外界を満たす強烈なエネルギーに対して、この有機体は一番外側の外膜として「刺激保護reizschutz」を持たなければならない(p. 165)。そしてその保護によって弱められた刺激量を、2番目の皮膜層が感受する。外膜が皮膚の角質や爪のような無機的な組織になってしまうことで、それが刺激保護の層として働き、内部組織がエネルギー被曝によって死滅することを回避することができる。ややわかりにくいので何度も読み直したのだが、かつては最も外側で内部と外部の境界に位置していたBwシステムは、いまや二番目の皮膜層として内部へ引っ込んでいることになる。無機化した刺激保護の層と、そのすぐ後ろにあるBwシステムとの区別がややわかりにくいので注意。

ここでフロイトは、なぜか「時間と空間とは我々の思考の必然的形式であるというカントの命題」(p. 166)の話をする。「われわれは、無意識の精神過程はそれ自体『無時間的』である」。「第一に、時間的に順序づけられないこと、 時間はそれを少しも変化させないこと、時間表象を、それに当てはめられないことなどの特色があるのである。」なぜフロイトはこの場面で無意識の無時間性の話をするのか。どうやら、それは意識における精神過程との違いとして述べているらしい。意識は時間的で、それに対して無意識は無時間的。

「われわれの抽象的な時間表象は、むしろひとえにW-Bw体系の働く様式からひきだされたものであって、そのはたらく様式の知覚に相応するものであろう。」(p. 166)

意識システムのはたらく様式から、「我々の抽象的な時間表象」が引き出されるという。さらに「そのはたらく様式の知覚」とはどういうことだろうか?意識は無意識(おそらく記憶組織として語られているか)とは違って、持続的痕跡を残さないという特徴がある。そしてそのような特徴について自覚的・反省的に捉えようとすることで「時間」という表象があらわれてくるということか。「意識」のあり方はいわば「現在」のあり方でもある。これに対して無意識はあらゆる刺激の痕跡を保持していて、そこには「現在」はなく、過去も未来もない。すべてが並列かつ空間的・共時的である。それをフロイトは「無時間的」と言っているのだろうか。

今度は、外界からの刺激ではなく内部からの刺激について考える。「刺激保護」によって緩和される外界刺激と違って、内部刺激からは組織を保護することができない。とはいえ、「内部からくる興奮は、その強度と他の質的な特性(例えばその振幅によって)、外界から流れ込む刺激よりは体系の働き方に適合しているであろう」(これも厳密にはよくわからない。内部刺激がシステムの働き方に適合しているとはどういうことなのか)。そして、次の二つのことが決定的になるという。

「第一に、 装置内部の過程の指針である快不快の感覚が、あらゆる外的刺激に対して優位に立つこと、第二に、あまり大きな不快の増加を招くような内的興奮に対する反応の方向についてである。刺激保護の防衛手段を応用できるように、内部の興奮が、あたかも外部から作用したかのように取り扱う傾向が生まれてくるであろう。これが病理的過程の原因として大きな役割が注目されている、投射Projektionの由来である。」(p. 167)

「投射(ないし投影)」が、内部興奮を「あたかも外部から作用したかのように取り扱う」作用であるというのはわかる。だが、その原因になる二つの項目がわかりにくい。「快不快の感覚が、あらゆる外的刺激に対して優位に立つ」とはどういうことなのか?第二の「あまり大きな不快の増加を招くような内的興奮に対する反応の方向について」というのは、つまり内的興奮に対しては刺激保護が通用しないため、不快の増加に対する防護策が特殊な様式になる(つまり「投影」になる)ということだろう。しかし、それを「あたかも外部から作用したかのように取り扱う」ことに、何の意味があるのだろうか?実際には外部刺激ではないのだから、そのような取り扱い方をしたところで不快が減じるわけもないのではないか?

さて、先の問題は一旦置いておいて、フロイトは次に「外傷」について論じる。外部刺激からの「刺激保護」は、一定の強度の刺激に対しては有効であるが、その保護を上回る強大な刺激は、刺激保護を貫通して内部へと侵入してくる。これが「外傷性」の興奮ということになるのだが、この場合、快感原則はどのようにはたらくだろうか。一度内部へ侵入してきてしまった多量な刺激は「押し戻すことができない」(p. 167)。したがって、また別の方法で処理することになる、つまり「むしろ刺激を捉えて、料理し、侵入した刺激量を心理的に拘束し、その上でそれを除去すると言う別個の課題が生まれるのである」。

多量の刺激が侵入してきた部分の周辺には「それに相応した高度のエネルギー集中が行われるために、あらゆる側面から備給エネルギーが召集される」。そしてその反面、エネルギーが一箇所に集中しているため、その他のシステムからはエネルギーの大規模な撤収、つまり「逆備給」が起きている。まあ、この前提というか、傷口に白血球が集まるように侵入口の周辺にエネルギーが集中されるというのはそのまま受け入れられるわけではないと思うが、ともかく、フロイトはそこから次の推測を引き出す。

「 従って、我々は、このような事情からそれ自体、高度のエネルギー備給を持った体系は、新たに流入するエネルギーを受け入れ、それを静止した備給状態に変化させること、つまり心理的に『拘束する』ことができると言う結論を引き出すのである。」

エネルギーがあらかじめ集中しているシステムは、外からの強力なエネルギーを「拘束する」つまり受け止めるだけの能力を持っていることになる。なお、エネルギーの「静止した備給状態」とはブロイアーの発想であるらしく、彼によれば「自由の流動し、放出を迫る備給」と「静止した備給」がある(p. 168)。「意識」システムはあらゆる興奮が保持されえず、透過してしまう組織であるため、いかなるエネルギーをも静止した備給として保持することができず、そこでは「ただ自由に放出できるエネルギーしかそなえていないだろう」(p. 165)。興奮を保持し得ないはずなのに、自由に放出できるエネルギーを「備えてい」るとは矛盾にも見えるが、おおまかに、そこをエネルギーが自由に通行可能な領域で、実際にエネルギーが縦横無尽に動き回っているというように捉えることはできる。

したがって、「ふつうの外傷性神経症を、刺激保護のはなはだしい破綻の結果、と解してみても良いだろうと思う」(p. 168)。そして、刺激保護を破綻するほどの強いエネルギーが内部に侵入してきた場合に、それを受け取るための態勢が整っていないとすると、その「ショック」が組織に甚大なダメージを与えることになる。そして、これを受け止めるための態勢というのが「刺激を最初に受け取る体系の過剰な備給を持つ不安という準備状態」(p. 168-9)である。

「 このようにして、我々は受容体系の過剰な備給を持つ不安準備は、刺激保護の最後の一線になっていることを発見する。」(p. 169)

強大なエネルギーに対する防護策としては、まず「刺激保護」があり、さらに受け入れ態勢としての「不安」がある。

こうして、「災害神経症者の夢」、つまりショックな出来事を反芻的に夢に見る症状が、快感原則に反していることの説明が可能になる。たしかに、災害神経症者の夢は、快感原則に従うものとしての「願望充足」の夢ではない。しかし、その夢は、「不安の発生がとだえたことが、外傷性神経症の原因になったのだから、これらの夢は、不安を発展させつつ、刺激の統制を回復しようとするのである」(p. 169)。つまり「不安」を引き起こして強大なエネルギーに対する準備態勢をしくことに役立っているのである。そして、この時にはたらいているのは快感原則が支配しはじめる前の原則であり、快感原則以上に根源的なものであると推測される。

災害神経症者の夢は、快感原則に従っておらず、故に願望充足の原則にも従っていない。フロイトによれば、それはむしろ「反復強迫」に従っているのであって、「忘却されたものと抑圧されたものとを呼び出そうという願望に支えられる」(p. 169)。このような夢は精神分析を行なっているさいに見られる夢も同様である。したがって、かつてフロイトが夢理論として展開した願望充足(願望実現)や快感原則より以前に存在し、より根源的な機能が存在することが示唆されるのである。とはいえ、「それ〔根源的な機能〕と後の機能〔快感原則、願望充足〕が矛盾することはない」。この根源的な機能に当たるものが「快感原則に彼岸」である。

では、再び「マジックメモ」に戻る。

「その後『快感原則の彼岸』において、知覚システムにおいて発生する意識という説明不可能な現象は、持続的な痕跡の<代わりに>発生するのであるという見解を付け加えた。」(中山元訳『フロイト自我論集』、ちくま学芸文庫、p. 307)

「常に新たな知覚を無限に受け入れることができ、同時に近くの永続的な記憶痕跡を維持することができる」(p. 306)心的装置が持つ二重の構造、つまり「Bwシステム」と「記憶システム」との合わせ技になっている構造がある。そして上の記述は、その「Bwシステム」(=意識)が「記憶システム」と相互排他的であって、「記憶システム」でないがために「Bwシステム」が可能で、またその逆も然り、ということを意味している。この「<代わりに>」とはそういうことである。

そして次からフロイトは、実際に当時販売されていた「マジックメモ」というおもちゃが、この心的装置の二重構造に類似している、と話を進めていく。

2024/8/27(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/27/2024-8-27/)

「マジックメモについての覚書」(1925)は短いので最後まで見てしまおう。

「マジック・メモ〔Wunderblock/printator〕」は簡易的なメモ用具で、手で操作することによって自由に記載内容を消去することができる。つまり単なる白紙のように一度書き込んだらもう書き込めなくなるということがなく、また石盤のように持続的痕跡を保持できないわけでもない。「この装置はいつでも新たな受け入れ能力を提供すると同時に、記録したメモの持続的な痕跡を維持すると言う2つの能力を備えていることを確信できるのである」(中山元訳『フロイト自我論集』、ちくま学芸文庫、p. 307)。

どうだろう。白紙と違うことはわかるが、石盤とはどう違うのだろうか。マジックメモもまた、新しく書き込もうと思ったら前の内容は消去しなければならないという点では、石盤と変わらないのではないだろうか。

ともかく、フロイトはこのメモ装置が自身の心的装置の構造ときわめて類似していると考える。マジックメモについて検索してみると、その外観はいくつか写真が出てくるが、実際に使ってみた動画などがなく、リアルな動作を確認することができなかった。

「このマジック・メモは、暗褐色の合成樹脂、あるいはワックスのボードに厚紙の縁をつけたものである。ボードの上を1枚の透明なカバー・シートが覆っていて、その上端がボードに固定されている。このカバー・シートは固定されている部分をのぞいてボードから離れている。この小さな装置で最も興味深いのはこのカバー・シートの部分である。このカバー・シートは2枚のシートで構成され、シートは二箇所の末端部分をのぞくと互いに離すことができる。上のシートは透明なセルロイドである。下のシートは半透明の薄いパラフィン紙である。この装置を使用しないときには、パラフィン紙の下の面は、ワックスボードの上の表面に軽く粘着している。」(p. 308)

「このマジックメモを使う際にはボードを覆ったカバー・シートのセルロイドのシートの部分にメモを書く。そのためには鉛筆のチョークも不要である。受け入れ表面の上に何か物質を沈着させて記録を残すのではないからである。このマジックメモは、古代において粘土板や蠟盤に記録したのと同じ方法を採用しているのであり、尖筆のようなもので、表面を引っ掻くと、表面が凹み、これが『記録』となるのである。 マジックメモでは、このひっかく動作は直接行われるのではなく、ボードを覆った2枚のシートを返して行われるシートの上から尖筆でパラフィン紙に覆われた蠟盤の表面に文字を書きつける。このようにして形成された溝がセルロイドの開発、色のなめらかな表面の上で暗い文字として見えるのである。 記録を抹消したい場合には、重なっているカバーシートの下部を軽く上に引き上げ、蠟盤の表面とパラフィン紙の密着を分離するだけで十分である。すると文字を書きつけた場所で維持されていた蠟盤とパラフィン紙の密接な接触が立たれ、2つの表面が再び重なっても、この記録は再現されない。マジックメモの上の文字は新しいメモを受け入れることができる状態になっているわけである。」(p. 308-9)

こういう記述の細かさはつくづくフロイトの十八番だなと思う。ざっくりまとめれば、3枚の層が存在するということになるだろうか。上から、セルロイド、パラフィン紙、蠟盤(ワックス)である。セルロイド・シートの上から尖筆などの何か細いもので圧を加えてやると、その下のパラフィン紙が、圧のかかった部分だけさらに下の蠟盤と粘着し、その部分が痕跡として「記録」される。書き込める部分が少なくなってきたら、パラフィン紙と蠟盤の粘着を分離してやれば、痕跡も消えて新しく書き込むことができる。やはりこの辺りは石盤と同じように思われるが、フロイトの心的装置においては、一度書き込んだ痕跡がもっと深い層の記憶装置に保存され、したがってパラフィン紙と蠟盤の粘着を剥がす(=パラフィン紙の痕跡を消去する)ことで新しい知覚が可能となる、というふうになっているだろう。

つまり、パラフィン紙が「意識Bw」(=知覚)システムに相当する。蠟盤は記憶システムに相当するが、マジックメモの場合は心的装置のような永続的な記録能力は持っていない。厳密にはそういう違いがある(フロイト自身も直後で、マジックメモには心的装置のような記憶能力はないと認めている)。そして、一番外側のセルロイド・シートは、「快感原則の彼岸」で導入されていた「刺激保護」の装置に相当する。実際セルロイド層は必要である。セルロイド層無しに直接パラフィン紙に書きつけようとすると、パラフィン紙に皺ができたり破れてしまったりするとフロイトはいう。パラフィン紙がその弾力性を保ち、刺激の受け入れと消去を自由に行えるようにするためには、セルロイドが外界からの刺激を緩和してやることが必要なのである。

フロイトは最後に、意識システムの働き方についてあたためていた仮説を開陳している。とても簡素な記述でわかりにくいのだが、一つの前提があると思う。それは、意識システムが働くためにはエネルギーの備給が必要だということである。これを踏まえれば次の文章が理解できる。

「これまで自分の胸にしまってきたこの仮説では、備給の刺激伝達が、自我の内部から完全に透過性の知覚-意識システムへと急速で、定期的なインパルスとして送り出され、撤回される。このシステムがこのような方法で備給されている限り、これは意識に伴う知覚を受け取り、無意識の記憶システムに興奮を伝達する。備給が撤回されると、同時に意識の<灯>が消え、このシステムの機能を停止する。無意識が、知覚-意識システムを介して、外界に触手を伸ばし、外部の刺激を試食すると、急いで触手を引っ込めるかのようである。」(p. 311)

意識はただそこにあるだけで外部刺激を受容できるわけではない。意識システムもまた、いわば<電源>を必要とする装置であり、それが動くエネルギーは内部からもたらされる。そしてエネルギーが備給されている間だけ外界の刺激を知覚し、そしてエネルギーを再び内部へち撤収する際に、意識のスイッチはOFFになり、意識の情報はそれとともに内部の記憶装置へ送られる、ということだろうか。したがって、意識はON/OFFしているのであり、意識のON/OFF、あるいはその<灯>の明滅によって、知覚と記憶が可能となる。

そして、意識システムのこのような作動が、無意識と対比されるところの意識が持つ時間性の原因にもなっているとフロイトはいう。「さらに、知覚-意識システムの機能におけるこの不連続性が、時間概念の根本ではないかと考えられる」(p. 312)。このことは「快感原則の彼岸」でも言われていたことであるが、いまいち何が言いたいのかははっきりとしない。

ただ、意識というものの存在の様式、作動の様式がすごく特殊なものであることはわかる。それは存在と非存在の間を振動することによって存在する。ラカンは特にセミネール2巻で、フロイトのメタサイコロジーにとっては無意識と同じくらい「意識」というものが重要であると強調している。スイッチがON/OFFし、「fading」する。0と1を高速に振動するというのは、ラカンが2巻のサイバネティクス講演でも論じていた「門」のモデルにも近いと言えるだろうか。

2024/8/28(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/28/2024-8-28/)

『夢解釈』第7章「夢事象の心理学」のB節「退行」の続きから見ていくが、8/12の読解(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/12/2024-8-12/)に関して若干訂正するところがある。

まず、フロイトによればW組織(=知覚-意識)は記憶痕跡を残すことができず、しかしそれによって新しい知覚を絶えず受け入れることができるのであった。そしてこのシステムにおいて、我々はさまざまな「感性的な質sinnliche Qualität」をも感じる。おそらく、熱いとか痛いとか。しかし、無意識に保存された記憶が意識化された時には、我々はその記憶にまつわる「質」を感じることはない。そこから、フロイト著作集2の日本語訳では次のようにフロイトの言葉が翻訳されていた。

「そこでもし、記憶と記憶に伴う質とがP組織〔心の組織〕において意識に対して相互排他的だということが実証されるならば、神経興奮の諸条件への、将来有望な洞察の道が開けることであろう*。

*私はのちに、意識はまさに記憶痕跡の代わりに発生すると考えるに至った(全集第14巻の『ヴンダーブロックに関する覚書』〔1925年〕を参照)。」(p. 444)

これを私は、記憶(があることを)を思い出す時にはその記憶に関する感性的な質を知覚することはなく、記憶を感性的に体験するとき(夢や幻覚など)にはその記憶(があること)を思い出してはいない、という相互排他性のことだと解釈していた。このこと自体はそれほど間違ってもいないと思う。しかし、ドイツ語の原文を確認すると、「記憶に伴う質」と訳されている部分は単に「質Qualität」であった。つまり、正しい訳は「記憶と質がψシステムにおいて意識に対して〔意識にとって〕相互に排他的であるGedächtnis und Qualität für das Bewußtsein an den ψ-Systemen einander ausschließen」となる。

このように理解することで、原注にある「ヴンダーブロック(マジックメモ)」の言及も整合する。意識は記憶痕跡を保持できない。なぜなら痕跡を保持し続けていたら新しい知覚を受け入れることができないからである。したがって、意識は感性的な質を感じることができる<代わり>に、記憶痕跡を保持することはできない。逆から見れば、記憶痕跡の<代わりに>、意識という特性が可能となる。

とはいえ、上に挙げた引用は、「無意識の記憶の意識化」ということを言っているのであって、意識と記憶の交差点のような話をしているとも読める。意識は記憶を保存することができない、しかし記憶を意識化するというのは実際にある。そしてそのような時には、意識に感性的な質が表れることはない。まあそのように考えると、日本語訳が「記憶に伴う質」としているのは、内容的には間違っていないのかもしれない。

この続きの部分を読んでいこう。正直、このB節「退行」は非常に難しい。ゆっくり丁寧に見ていきたい。

まず、検閲について述べられる。

「批判を加える側の検閲所Die kritisierende Instanzは、批判を加えられる検問所die kritisierteよりも、意識に対してより親密な関係を保っていると我々は推論した。前者は後者と意識との間に屏風のように立っている。」(フロイト著作集2、p. 444)

検閲については、無意識の要素が意識化されるにあたって働いていたり、夢思想が顕在夢として浮上してくる際に働く作用である。ここの日本語訳はわかりにくいが、「検閲所」と「検問所」とは同じ「Instanz(en)」の訳語である。数ページ前に、心的装置の諸部分を「検問所Instanzen」(=審級)と呼ぶ、とフロイトが規定していた(p. 441)。そして、心的装置の諸部分の中には、「批判を加える」ものと「批判を加えられる」ものがあるという。そして、批判を加える審級は、意識の近くにあって、批判を加えられる審級と意識の中間地帯に位置している。

「批判を加えられる審級」ー「批判を加える審級」ー「意識」

そして、「批判を加える組織は運動末端近くにあるものと想定される」(p. 444)。つまり、批判を加える審級の検閲の目をかいくぐった要素が運動末端へと通行することができる。ただ、この「運動末端」とは何なのか。フロイトはこの心的装置を「反射」過程をモデルに考えている(cf. p. 442)が、それでいえば、光を当てられたら瞳孔が収縮するとか、熱いものに触れたら身体が即座に動くとか、そういうことをイメージしているのだろうか?ただし、検閲の目を通過した心的な要素が運動末端にたどり着くと、何がどうなるのだろうか?はっきりしない。

以上のことを、フロイトは改めて図にまとめている。下図。

「運動末端に位置する諸組織中、その最後のものをわれわれは前意識(Vbw)と名づける。」(p. 445)

なぜ「前意識」は運動末端の最も近くに位置するのか。そもそも、前意識にある要素というのは、無意識とは違って意識的操作によって取り出すことの可能な要素である。例えば「注意」によって、今まで意識していなかった知覚の一部を意識化することができる。ここからフロイトは、「それは同時に、随意的運動力への鍵を握っているところの組織でもある」と述べており、つまりは随意的に要素を意識表面へと上らせることができるということが、前意識を運動末端の近くに置いた理由とされる。意識表面へ上らせた観念が、最終的に運動末端において行為へと転化されるということだろうか。

前意識の背後に来るのが「無意識」である。このことは、無意識の要素は必ず前意識を通過して、意識へ至るということである。そしてその際には「その興奮過程は諸種の変更を甘受しなければならない」(p. 445)。これはおそらく検閲の働きを意味していて、無意識の要素が検閲の働きを通過して(あるいはそれによって歪曲を通過して)、前意識の領野に入ってくるということである。フロイトによれば、これまで繰り返してきたように、前意識に続いて「意識」があるのだが、フロイトは「知覚末端=意識(W-Bw)という仮定を考慮に入れなければならないだろう」と言う。これがよくわからない。前意識よりさらに右側末端に意識がくると言うのに、なぜそれが左末端の知覚組織Wとイコールで結ばれるのだろうか。

まずこの心的装置の順行は左から右に向かって進む。まずW組織で知覚し、その痕跡は知覚には残らずに記憶組織へと移行して蓄積される。そして記憶組織がいくつも続いて(「…」)、無意識、前意識、運動末端へと放出されるルートがある。まず、記憶組織と無意識は区別されているのだろうか?フロイトは無意識に抑圧された記憶が存在すると考えているらしいが…。

これを反射モデルで考えるなら、ある刺激を受け取って、それに対する反応として無意識の要素が前意識化され、やがては意識化される、と考えれば良いのだろうか。その場合は、この心的装置を一つの要素が移動していくというよりも、左半分が感受する装置で、右半分が反応する装置だというように分けられることになる。

とりあえず先に進んでみよう。フロイトはここで夢の話をする。夢を見るというのを、この心的装置の中でどのように説明できるだろうか。

「以上の諸組織中のどれに、我々は夢形成への動因を求めるべきか、簡単に言えば、それは組織Ubw(無意識)である。これについては述べようと思うが、実はそういっては正しくないので、夢形成は前意識の組織に属するところの夢思想に結びつくべく余儀なくされているのである。 しかしまた我々は夢願望を論ずる別の箇所で、夢の原動力は無意識から援助を受けると言うことを知るであろう。」(p. 445)

夢形成の動因が無意識にあるというのはわかる。ただ、それは厳密ではないという。夢形成の動員は無意識にあるのだが、厳密にいえば、それは前意識に属する夢思想に結びついて、これに援助しているとされる。これまでの夢判断の内容では、無意識の潜在思想が歪曲を受けて顕在夢として意識化される、と論じられていた。しかしここでそれを厳密化すると、「前意識の夢思想」ともいうべき新しい概念が登場することになる。

覚醒時には、「前意識を通過して、意識に至るこの道は塞がれている」(p. 445)。つまり検閲の目が働いて、無意識から前意識を通って意識へ要素を上らせる過程が塞がれている(つまりここから、検閲の審級は無意識と前意識の中間にあることがわかる)。そして無意識と前意識との間を検閲する力は、睡眠時にはその力を弱めるのだとされる。

この辺りの話は、フロイトの1916年の論文「夢理論のメタ心理学的補遺」でも論じられていた。この論文は幻覚の問題を「退行」の問題と見做して分析している点で、今我々が読んでいるB節「退行」とも関わりが深い。ちなみに、ラカンはセミネール1巻「フロイトの技法論」の最後の方でこの「メタ心理学的補遺」の読解を行なっている。

「夢理論のメタ心理学的補遺」ではまず、人が睡眠中夢を見る時には、「時間的退行」すなわち発育過程における幼児期状態への退行があると述べられる。人は眠っている間は赤ん坊のような状態になるというのである。そしてこの時間的退行は「自我発達」と「リビドー発達」の二つの退行に区別することができ、自我発達においては「幻覚的な願望充足」の段階への退行が、リビドー発達においては「原始的自己愛」の形成への退行が起こる(フロイト著作集10、p. 315)。

「幻覚的な願望充足」への退行とは何か。フロイトによれば、赤ん坊の時代には、人は願望が充足されない時にそれを幻覚的に補おうとする。たとえばミルクが飲みたい時にあたかもミルクを飲んでいるかのような幻覚を見ることによってその願望を充足させようとしたりするということと思われる。しかし、それでは生きていくことができないので、「現実吟味」によって、つまり実際に現実にミルクを獲得するべく行動することになる。ここには快感原則から現実原則が生まれる過程がある。また、満たされない願望の幻覚的な充足というモチーフは、夢をみる動機にも深い関わりがある。夢は願望充足である、とフロイトは主張する。そして、人は睡眠時には、願望を現実において充足するよりも(つまりわざわざ覚醒してミルクを取りにいくよりも)、夢において幻覚的にそれを充足する方を選ぶ(ここには「眠りたいという願望」という大問題があるのだが…)。人は夢を見るときに、現実吟味による願望充足よりも、幻覚的な願望充足という幼児の時代の充足様式を再び用いていることになるのである。

このことは、眠り続けるということにも役立つ。眠っている時の外的刺激はその人を覚醒へと促すのであるが、その人は覚醒するよりもむしろその外的刺激を夢の中で再生することによって、つまり夢を見ることによって、眠り続けることができる。眠っている時に漂ってくるケーキのいい香りは、その人を覚醒させてケーキを取りに行かせるよりも、夢の中でケーキを食べさせるのである。これは内的刺激についても当てはまる。内的刺激(あるいは内的興奮)もまた覚醒を促すが、それをも人は夢に見ることによって処理する。この時、「投影」が起きていることが理解される。つまり内的な衝動は夢の中で外的刺激として感覚されるのである。これは「快感原則の彼岸」においても論じられていた、刺激保護の効かない内的刺激(つまり自分の力でコントロールできない)をあたかも外的刺激のように(つまりコントロール可能なもののように)取り扱う「投影(投射)Projektion」と同じである(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/26/2024-8-26/)。

次にフロイトは、「いったいどのような方法で眠ろうとする意図が妨げられるような状況が起こり得るのだろうか?」(フロイト著作集10p. 316)と問う。そしてある特殊な内的刺激について考える。その刺激物とは「日中残滓」である。日中残滓とは覚醒中に経験した知覚素材である。夢の形成にあたってはこの日中残滓物が素材となって組み立てられるため、夢にはその日会った人や聞いた言葉、見たイメージが登場することが多い。(だとすると、日中残滓が眠ろうとする意図を妨害する刺激物になるとはどういうことだろうか?それは自己愛状態の大規模な逆備給に反する、例外的な備給があるということだろうか?)

しかしここで問題がある。先に言及した二つの退行のうちの「原始的自己愛」への退行である。これは睡眠時の心の根本的な自己愛を意味しており、エネルギーの備給が自分自身へと集中され、逆に外界の知覚などからはエネルギーの備給が撤収されている(逆備給)。これによって睡眠時は外的刺激に対して関心を示すことがない。また、「逆備給」(=備給の撤収)は「快感原則の彼岸」でも、刺激保護を突破するような強い刺激が侵入して内部組織を破壊した場合に、その組織周辺にエネルギーの大規模な集中が起こり、そのために他の組織からでは大規模な「逆備給」が起こると言われていた。たしか「ナルシシズム入門(ナルシシズムの導入に向けて)」(1914)においても、虫歯の人は歯が痛いことに意識が集中していて他のことに関心を示さなくなる、という例が挙げられて、精神病者に見られるナルシシズム(つまり自己愛)に重ねられていた。

問題は、睡眠時の原始的自己愛状態にもかかわらず、なぜ日中残滓にエネルギーの備給が維持されているのかということである。つまり、睡眠ということと夢を見るということの間には、エネルギーの撤収(睡眠時の自己愛)と備給(夢という擬似外的経験へのエネルギー備給)の間に矛盾があるのである。フロイトはこの矛盾を考えようとしている。「したがって、睡眠の自己愛は、ここでは初めから1つの例外を許さねばならなかったし、この例外によって夢の形成が始まるのである」(p. 316)。

ところで、日中残滓は「前意識」に属する表象である。ここでフロイトは「この日中残滓は潜在的夢思考として知られ」(p. 316-7)と言うのであるが、ここが引っかかる。潜在的な夢思考は無意識に属するものではなかったか?それが、一般的なフロイトの夢理論の理解だったはずである。しかし、ここにまさに、上で述べた「前意識における夢思考」というのが出てきているのである。前意識に存在する「思考(ないし思想)」とはなんなのだろうか。

先に進もう。「睡眠状態の自己愛は、上述のようにすべての対象概念、すなわちそれらの無意識的ならびに前意識的部分からの備給の撤収を意味している」(p. 317)。これは先ほど述べたことである。だが、どうやらエネルギーは外的対象のみならず、無意識や前意識からも撤収されるらしい。では、撤収されたエネルギーはどこに集まるのか。つまり「自己愛」において愛されているのは何なのか?意識か?自我か?自我はどこにあるのか?

しかしながらともかく、日中残滓から夢が作られるためには前意識中の日中残滓にエネルギーの備給が保持されていなければならない。しかし、それはどのようにしてだろうか?夜になることで日中残滓に備給されるとは考えづらい。なぜなら、ただでさえ夜の対象備給は日中よりも弱まっているはずなのだから。そこでフロイトはこう考える。

「こういう日中残滓がもしも夢の形成者として登場するものとすれば、この日中残滓は、無意識の欲動の働きの源泉から強化を受けなければならないことを証明することによって、精神分析は今やそれ以上の空論から我々を解放してくれる。」(p. 317)

つまり、日中残滓へのエネルギー備給は「無意識の欲動の働きの源泉」から来るものである、と考えるのである。無意識と前意識の間にある検閲の力が夜になると弱まるのだから、そのことによって無意識と前意識の間の連絡はスムーズになり、日中残滓への備給も可能になるという次第である。

こうして、夢形成に必要な前意識の要素が無意識から強化を受けるということも説明されたことになる。もう一度「夢事象の心理学」の引用を記そう。

「以上の諸組織中のどれに、我々は夢形成への動因を求めるべきか、簡単に言えば、それは組織Ubw(無意識)である。これについては述べようと思うが、実はそういっては正しくないので、夢形成は前意識の組織に属するところの夢思想に結びつくべく余儀なくされているのである。 しかしまた我々は夢願望を論ずる別の箇所で、夢の原動力は無意識から援助を受けると言うことを知るであろう。」(フロイト著作集2、p. 445)

夢形成の動因は、無意識でありかつ前意識でもある。というのは、前意識の日中残滓(=前意識の夢思想)が無意識から援助を受ける(=エネルギー備給される、強化される)ことによって、素材として利用可能となり、夢形成に用いられる、ということになるだろう。

さらに、次の疑問も解決可能である。つまり、原始的自己愛においては無意識からも備給が撤収されるのではなかったか?ということである。だが、無意識の要素というのは「抑圧」を受けたものであり、フロイトによれば「ある程度の自我からの自立を成し遂げた」(フロイト著作集10、p. 317)ものである。それゆえに自我の原始的自己愛(原始的自己愛は「自我」の自己愛である!)の逆備給の影響を受けずに、無意識にある要素はエネルギー備給と独立的運動を保持している、と考えることができる。

明日はもう少し「メタ心理学的補遺」を読んでから「夢事象の心理学」に戻って先に進める。

2024/8/29(https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/29/2024-8-29/)

「夢理論のメタ心理学的補遺」(1916)をもう少し見よう。単純な夢理論であった、無意識の潜在思想→意識の顕在夢というモデルを精密化すると、そこに「前意識の潜在思想」なるものが導入されなけてればならない。そしてこの、前意識における潜在思想は夢形成の素材となる「日中残滓」であるらしい。どういうことか。

睡眠中は「原始的自己愛」の状態になり、あらゆるエネルギーの備給が自我へと撤収される(大規模な「逆備給」)。しかし、抑圧された結果自我の支配を逃れている無意識の要素は、その逆備給の影響を免れて備給を保っている。そして、夜の間は無意識と前意識の間の検閲力が弱まるため、無意識と前意識との間の交通が容易になり、前意識中の日中残滓が無意識から強化を受け、エネルギー備給を保持することができる。こうして、睡眠中の自己愛に対して抵抗する勢力が、無意識と前意識に存在することになる。そしてこのことが、夢形成を可能にするような条件になっている。

「あるいは少し難しく言うと、完全には空にならなかった日中残滓は前意識と無意識の間の連絡が要因になったおかげで、睡眠状態で初めて抑圧されたものと関係を結ぶようになる。この2つの場合とも、次のような夢形成の決定的な発達をもたらす。つまり前意識の日中残滓の素材の中で、無意識の働きを表すいわゆる前意識の夢願望が形成されるわけである。 この夢願望は日中残滓とは明確に区別されなければならない。夢願望は覚醒時の生活の中には存在するはずはなく、夢願望はあらゆる無意識が持つ非合理的性格を、無意識を意識に置き換えるときに示すことができる。 夢願望はまた前意識の潜在的夢の思考の中に存在するかもしれないが、偶然性はあっても、必然性のない願望の働きとは決して混同してはいけない。しかし、そうした前意識願望があれば、夢願望はもっと有効な強化法としてそれらに加わってくる。」(フロイト著作集10、p. 318)

無意識と前意識が互いにアクセスすることによって、無意識の働きを「前意識の夢願望」が代表するようになる。そして前意識の夢願望は日中残滓をその素材とする。フロイトによれば、前意識の夢願望は前意識の日中残滓とは区別されなければならない。前意識の夢願望が覚醒時に存在するはずがないのは、おそらく、睡眠時でないと無意識と前意識の連絡が成立しない(検閲が働くため)からであると思われる。

無意識の要素は、必ず前意識を通ってから意識に影響を与える。したがってそこで前意識の要素がどう働いているのかが、今考えていることである。

後半部分はわかりにくい。無意識が持つ非合理的性格を、前意識の夢願望は表すことができる?そもそも、ここで「夢願望」と言われているものと「前意識の夢願望」は同じものか?違うものか?「無意識の夢願望」も存在するのか?また、「偶然性はあっても、必然性のない願望の働き」とはなんのことか?日中残滓のことだろうか?「前意識の夢願望」と「前意識の夢の思考(=日中残滓)」が区別されなければならないということだろうか。そして「前意識の夢願望」の方は、直後に言われるように「本質的に一つの無意識的欲動要求を代表するこの欲望」と言われているように、無意識の「欲動要求」と結びついたものである。つまり、「無意識の欲望要求」が「前意識の夢願望」となって前意識に表れ、「日中残滓(前意識の夢の思考)」を素材にしてこれを組み立てて、夢を形成する、という順序だろうか。

『夢判断』第7章「夢事象の心理学」に戻ろう。

夜の間に無意識と前意識の間の交通が盛んになることによって、無意識の欲動要求が前意識を通って(前意識の日中残滓を媒介にして)意識表面へ浮上してくる、という夢形成の説明。しかしフロイトは、このような方向での夢形成の説明では、「『アウトディダスカー』の夢の如きものを説明するに過ぎず、我々が問題としてこの論文の冒頭に据え置いた『火傷する子供』の夢のような夢を説明することはできない。」(フロイト著作集2、p. 446)と言う。

「アウトディダスカーAutodidasker」の夢は、「圧縮」の作業の一例としてフロイト自身が見た夢である(cf. フロイト著作集2、p. 249-252)。この夢は二つの部分から構成されている。一つは「アウトディダスカー(アウトーディダスケル)Autodidasker」という造語で、もう一つは、フロイト自身がN教授に「『先日あなたにその病状のことでご相談申し上げたあの患者は、全くあなたがご推察なさった通り、実際はある神経症にかかっていたに過ぎなかったのです』と言わなければなるまい」という内容である。これはつい数日前に、フロイトが考えていたことがそのまま夢に表れた内容であるという。この「Autodidasker」は「ラスケルLasker」と「ラッサールLassalle」という二人の人物に関連する語から圧縮的に生成された新語であるが、諸々省いて言えば、ある「二者択一の対立的二項」を表現する夢であると分析された。

そして「Autodidasker」と「火傷をする子供」の夢は、「火傷をする子供」の夢が幻覚的な性格を持つ夢であるのに対して、「Autodidasker」はそうではないという。「火傷をする子供」が幻覚的な性格を持つというのはわかる。死んだはずの息子がそばに立っていたり、腕を掴まれたりというのは幻覚的な体験とも類似している。では、「Autodidasker」は幻覚的ではないのだろうか?「Autodidasker」の夢を構成する部分の一つは圧縮語の「Autodidasker」であり、これは幻覚的ではない。また、第二の部分であるN教授への伝えごとは、これもまた幻覚的ではないということであろう。というのも、それは実際にN教授にそのことを伝える場面を幻覚的に夢に見たわけではなく、そのように「と言わなければなるまい」という内容だったからである(そのような夢がどのように表象されるのかはよくわからないが)。そういった仕方で、フロイトによれば幻覚的な性格を持つ夢とそうでない夢があるということになるようだ。

そして、夜の間検閲が弱まって、無意識と前意識の交通が可能になったことによって、前意識を媒介して意識表面に浮上するという形式の夢形成は、フロイトによれば幻覚的性格を持たない夢の形成になるのだという。では、幻覚的性格を持つ夢はその心的装置において、どのような経路で形成されるのか。

「幻覚的な夢の中において起こる過程は、次のごとく記述されるよりほかないと思う。つまり『興奮は逆行的な途を採る』のである。興奮は心の運動末端の方へ向かって移動していく代わりに、知覚末端の方へ向かって移動していく。そして最後に知覚組織に到達する。心的過程が無意識から覚醒時中にあって動いていくような方向を前進的方向と名付けるなら、我々は夢について、夢は退行的性格を持つと言って差し支えない。」(p. 446)

幻覚的性格を持つ夢は、無意識→前意識→運動末端という右方向の前進的方向ではなく、むしろ左方向の退行的方向に心的過程が動いていくというのである。そして最後に知覚組織Wに到達することによって、我々は夢を「感じる」「体験する」のである。本当に目の前に光があるわけではないのに、夢の中で「まぶしさ」を感じたりする、あるいは浮遊感や、僕であれば時には、落下する時の無重力感を感じたりもする。そのような幻覚的性格は、夢形成の過程が「退行」的性格を持つことに起因する。

フロイトによれば、夢形成だけがこの退行的性格を持つのではない。正常な心的過程として、例えば「意識的想起」の過程もまた、ある意味では「なんらかの複雑な表象行為から、その行為の根底に存する記憶痕跡の素材への退行と同じもの」(p. 446)である。しかし、それは「決して記憶形象を飛び越して進むことはない」。つまりある種の覚醒時の想起作業が心的装置を逆行して記憶表象にまでアクセスすることはありうる。しかし、それが記憶組織Erを通過して知覚組織にまで到達することは、通常はあり得ない。それが、記憶を思い出す時にはその記憶を感性的に体験することはない、ということの別の説明である。火傷の思い出を思い出して本当に火傷の熱さや痛みを知覚したなら、それはもはや幻覚や夢である。

そして、夢が一見すると荒唐無稽な非論理性を持っていることは、「 夢思想の構造は退行に際して解体し、夢思想はその元の素材に還ってしまう」(p. 447)と説明される。つまり、夢の潜在思想が持つ論理性は、記憶組織Erよりもさらに後の組織(無意識だろうか?それとも前意識?)に存在するものなので、退行的過程が記憶組織を通過していく中で、その論理性が解体され、知覚組織に到達するころには荒唐無稽なものになってしまっている。

したがって、ヒステリーやパラノイアにおいて見られる幻覚や幻影は、こうした退行によるものと考えられる。

「つまり、それらは、形象に変化させられた思想や観念であり、その場合、抑圧された記憶ないしは無意識のままでとどまっている記憶と密接な関連にある思想や観念のみが、こういう変化を受けるのである。」(p. 447)

なるほど、次のようにまとめられるだろうか。退行的過程の中で、論理的関係を持った思想や観念がその論理性を解体され、一つ一つの単なる感覚的質になって知覚組織に到達する。しかし、そのようにして退行的に移動する素材というのは前意識中にある日中残滓(=前意識の思考)であり、これが夜間の前意識と無意識の間の連絡がスムーズになった時に(あるいは覚醒時でもなんらかの疾患により)、前意識→無意識→記憶組織へと退行していく。そして、無意識を通過する際に、無意識中に抑圧された記憶と関連を持つ「前意識の思考」が、記憶表象に代理され、その記憶の感覚的表象が前意識の思考の代わりに知覚組織に移動する、と。

だから、「Autodidasker」の夢ではほとんど歪曲が存在しなかったのである(圧縮はあったが…)。それは前進的方向で形成される夢であるため、論理性が解体されず、日中残滓(N教授に「…」と伝えなければ、という思考)がそのまま意識化され夢になったということであろう。これに対して退行的性格=幻覚的性格を持つ夢では、前意識の思考が無意識中の記憶との関連の中でさまざまな加工や代理を受けるため、荒唐無稽で非論理的な夢になる、ということではないか。

そして、前意識の日中残滓が無意識を通過する際に影響を受けるところの、無意識の抑圧された記憶とは、幼児期の記憶である。「夢思想において、幼児期体験、ないしは、それに基づく空想が、いかなる役割を果たすか、幼児期体験の一部が夢内容中いかにしばしば再び姿を表すものであるか、夢願望そのものが、いかにしばしば幼児期体験から導き出されるか」(p. 449)。それゆえ、この幼児期体験と関連を持った日中残滓(前意識の夢思想)が、記憶組織へと進んでいくことになるだろう(あるいは記憶組織で形象化を受ける段階へと進むことができる)。

「こういう見解に従えば、夢はまた、最近時的なものへの転移によって変化させられたところの幼児期場面の代用物と見ることもできるであろう。 幼児期場面は、そのままでは現在に復活させられない。それは夢として復活することに甘んじなければならない。」(p. 449)

「最近時的なもの」とは前意識の日中残滓であろう。幼児期場面は、日中残滓にその備給が転移して代理され、夢の中に現れることによって自らの存在を示す。

なんとなく見えてきてはいるが、細かな部分はまだ曖昧である。論理的関係は無意識の記憶にあるのか、前意識の思考にあるのか。日中残滓が「前意識の思考」と呼ばれるのはなぜなのか。それと区別される「前意識の夢願望」とはなんなのか。夢の潜在思想は前意識にあるのか、それは「前意識の思考」と「前意識の夢願望」のどちらなのか…

こうして、フロイトが夢の作業の第三のものとして挙げていた「形象化可能性への顧慮(表現可能性への顧慮)」もまた、夢形成の退行的性格からくるものである(つまり夢の思考が記憶組織の形象によって代理される)ことがわかる。

なお、この点に関して「夢理論のメタ心理学的補遺」(1916)では次のように説明されていたのが興味深い。

「どんな方法で前意識の日中残滓の退行が夢形成の際に起こるかは『夢判断』で知られている。その際思考は——特に視覚的——映像に変換される。かくして言語表象はそれに相当する事物表象に引き戻され。、あたかも全体的に描写性への配慮がその過程を支配する可能ようである。… 夢の作業が言語表象を保持することがいかに少ないかと言う事はすこぶる注目に値する。」(フロイト著作集10、p. 319)

ここでは前意識の日中残滓の中に存在する「言語表象」(あるいは「語表象」)という新しい概念が導入されており、この「言語表象」から「事物表象」への引き戻しが、形象化可能性への顧慮のプロセスとして記述されている。思想や論理というのは、「言語表象」として前意識に蓄えられているのだろうか?

この節「退行」の最後にようやく来れた。最後にフロイトは、退行に三種類のものを区別する。

- 場所的退行:P組織(心的装置)の図式における場所的な意味での退行。

- 時間的退行:過去の心的形成物への立ち戻りという意味での退行。

- 形式的退行:原始的表出方法や描写方法が普通の表出・描写方法の代理をつとめるという意味での退行。

これらの三つの種類は、「退行」という一つの過程の三つの側面であって、全て同じものである。そしてこの節の最後にフロイト付言するところによれば、夢を見るということには以上のような原始的状態への退行性があるのであって、そこでは「系統発生的な幼年期、つまり人類の発展が顔をのぞかせているのである」(フロイト著作集2、p. 451)。

—————-

「科学的心理学草稿(心理学草案)」(1895-96)。フロイト著作集9より。

第一部 一般的な計画

序文

「この草案の意図は自然科学的心理学の提示である。すなわちそれは、心的な諸過程を限定可能な物質的諸要素によって量的に規定される諸状態として記述し、この試みを通して心的諸過程を具象的でしかも一貫性のあるものとして把握することを意図している」(フロイト著作集9、p. 233)。

心的過程を、いくつかの諸要素からなるシステムにおける「量的」な状態として記述するという試み。「量」というのが重要である。というのも、これに対する「質」というのが「意識」を意味するからである。自然界の物質的過程には「量」しか存在しない。そこからいかに意識という「質」が説明されるのかというのが、一つの重要な主題にもなっている。

まず前提として、

1. 活動を静止から区別しているものを、一般的な運動の法則に従う量(Q)として把握すること。

2. 物質的要素としてニューロンを仮定すること。

ちなみに心的装置の各要素に備給されたり放出されたりする「量」を表す記号で「Q」と「Qή」というのが断りなく使われており、その使い分けも不明瞭なのだが、基本的には「Q」というのが外部からくる量及び量一般を漠然と指し、「Qή」は心的量、つまり心的装置や細胞間を流れる量を指すらしい。

1 第一主題 量的把握

心的諸過程の量的把握というのは、ヒステリーや強迫神経症のように、過度に強烈な観念が問題になる場合にこそ、はっきり現れてくるとフロイトはいう。「過度に強烈な観念überstarke Vorstellung」とはなんぞや、と思うし、例えばベルクソンならそれらの観念の間にあるのは量的な違いでなく質的な違いだ、と言うのかもしれないが、とにかくフロイトはこれを量的に捉えたいらしい。

そしてここから、ニューロン活動についての一つの基本原理、すなわち「ニューロン惰性〔慣性〕の原理Prinzip der Neuron-Trägheit」が仮定として立てられることになる。これは「ニューロンはみずからQ(量)を失おうとする傾向を持つという原理」(p. 234)である。ただ、なぜこの原理が最初に立てられるのかの経緯がよくわからない。フロイトはこの過程が必然的に立てられるような書き方をしているが、このテクストの中ではいきなり登場したように見える。このいわば恒常性原理は、現代のホメオスタシス理論やもっと昔のフェヒナーのエネルギー恒存法則にも先行しており、かなり早い時期の発想ということになるが、フロイトは何かさらに遡る元ネタを念頭に置いていたのだろうか。

この惰性原理は感覚ニューロンと運動ニューロンによって構成される「反射運動〔反射弓モデル〕」にその動機を与える。つまり量の備給を素早く放出するということが、感覚から運動へ素早く反射を起こす運動の説明になるということである。

ここでよくわからない記述。「この見地に立って振り返ってみるならば、まず最初我々は、ニューロン・システムを原形質の一般的な興奮性を受け継いだものとしての〔生体の〕興奮しやすい外皮と結びつけることができるが、この外皮は興奮性を欠いた〔外皮〕の拡がりによってさえぎられている」(p. 234)。この「外皮」とは皮膚などの外界に面した生体部分のことだろうか?そして、「ニューロン・システム」が「興奮しやすい外皮」と結びつけられるらしいが、この「結びつく」とはどういう意味においてだろうか?外皮から受け取った刺激がそのままニューロンシステムに入ってくるということ?しかし記述によれば、「外皮」には「興奮しやすい」外皮と「興奮性を欠いた」外皮の二種類があるようである。(2024/1/9の注:「原形質」というのがニューロンを構成するボディ、マテリアルであるとすると、ニューロンは一般的に興奮性の原形質であり、その周囲に量の流れに対して「抵抗」する「接触防壁」として、興奮性を欠いた原形質がある、ということだろうか?cf. 「3 接触防壁」。)

一旦次に進む。このように受け取られた刺激が筋肉運動を介して外部へ放出されることが、ニューロンシステムの「一次的機能」とされる。しかし、刺激の再放出が達成されるには複数の放出路が可能性として存在し、その中には、「刺激の休止、すなわち刺激からの逃避を含むような放出路」(p. 234)が存在する。このような放出路が選択されるところに、ニューロンシステムの「二次的機能」が発達する余地があるのだという。

そうして話は「二次的機能」に移っていくのであるが、この機能において問題になるのは、外界から入ってくる刺激ではなく、「内因性刺激」である。ニューロン・システムは、単に外因性刺激だけでなく、身体内から湧き上がってくる刺激(飢餓、呼吸、性欲など)にも対応しなくてはならないのである。しかし、外的刺激と違ってこの内因性刺激は、筋肉反射によって放出したり刺激源から遠かったりすることができない。これらの刺激が止むのは、「一定の諸条件が外界で実現された場合に限られる」。つまり食欲が止むのは、実際に行動を起こして何かを食べた場合においてである。

不明箇所。「〔内部的欲求を解消するための〕行為を達成するためには、内因性の量(Qή)とは無関係に、一般的にはより大きな努力が必要である。なぜならば、個々人は生の欠乏Not des Lebensとでも名づくべき諸条件のもとに置かれているからである」(p. 235)。食欲などを解消する特定行為に、「内因性の量(Qή)とは無関係に、一般的にはより大きな努力が必要」であるとはどういうことだろうか?その理由として、人は「生の欠乏Not des Lebens」という条件のもとにあるということが言われている。

「生の欠乏Not des Lebens」はのちのフロイトの基本的発想としてしばしば言及される。例えば荒谷大輔(2016)「現実的なものの原景——ジャック・ラカンによるフロイト『心理学草案』読解」では「心的装置は単に刺激を受け流すものではなく、そこで得られた情報を蓄積して自らの欲求を満たそうとするものと考えられる。フロイトが『生の困窮(Not des Lebens)』と読んだものは、心的装置内部で発生するそのような欲求なのであった」(荒谷、p.2 )といわれており、「生の困窮〔欠乏〕」は特定行動によって解消しなければならない内部的欲求に同等視されている。また中村靖子(2022)「記憶が出現するとき——フロイトの思考と〈現実〉——」では「ψニューロンにとって、外的世界からの刺激に比べて、身体内部からの刺激を回避することははるかに困難である。のちに、快原理の最も根幹となる〈欲動〉(『快原理の彼岸』1925)は、『草案』では術語としてはほとんど現れない。代わって用いられるのが、『生の困窮die Not des Lebens』である」(中村、p. 33)といわれており、「生の困窮」はのちに「欲動」と言い換えられていく内因性刺激に同等視されている。基本的に荒谷も中村も、「生の困窮」を逃避不可能な内因性刺激と考えている点で共通している。また、中村の記述には、内因性刺激の鎮静に「一般的にはより大きな努力が必要」とするフロイトの記述も反映されている。

フロイト著作集の「科学的心理学草稿」は小此木啓吾が翻訳しているのだが、訳注が充実している。小此木は「生の欠乏」について、『夢判断』(1900)と「文化への不満」(1930)でも反復されているモチーフであることを指摘している。それぞれの該当箇所を見てみよう。

『夢判断』(1900)より

「人間の心というこの器械もまた、長い進化の道を経て初めて今日の完全さに到達したのだということには疑いを挟む余地はない。心の作業能力の初期の一段階に遡ってみようではないか。別途に根拠づけられるべき仮説に従えば、人間の心というものは最初、できるだけ自分を無刺激な状態に置こうという努力を続けていたものらしい。だからこそその最初の構成においては、外部から心に達する感覚的興奮を直ちに運動的な道において放出することを可能なら占めるような、そういう反射装置の図式を採用したのである。だが生活の必然Not des Lebensは、この簡単な機能を掻き乱す。心がその後次第に複雑化していったのも、やはりこの生活の必然のおかげなのである。生活の必然は最初まず、強烈な肉体的欲求の形式において、心に迫りよってくる。」(フロイト著作集2、p. 262)

ここでは心理学草案での記述がそのままなぞられていると言える。「生の困窮Not des Lebens」こそが、人間の単純な反射装置を複雑化させる要因となったのである。この後の記述では、この内部から湧き上がる欲求に対して〔赤ん坊は〕泣いたり手足をばたつかせたりといった筋肉運動による捌け口を求めるだろうが、それだけで欲求が収まることはない。ここに他者による助けが加わることによって、満足体験が得られる。この原初の満足体験は「ある種の知覚」として記憶されることになり、のちの「願望」は今原初的満足体験を繰り返すこと、その時の「ある種の知覚」をもう一度知覚することを目指していると言われる。

「文化への不満」(1930)より

「この享受〔芸術作品の享受〕を、快感の源泉ならびに人生の慰めとしていかに高く評価しても評価しすぎることはないと思うに違いない。けれども、芸術によって得られる微弱な麻酔は、人生に含まれているくさぐさの苦難Nöten des Lebensからの束の間の逃避を将来することができるだけで、現実の悲惨を忘れさせるほど強力ではない。」(フロイト著作集3、p. 445)。

「人類の共同生活は、外部からの苦難äußere Notによって生まれた労働への強制と、愛の力——男性の側から言えば性欲の対象である女性を、そして、女性の側から言えば自分の分身である子供を、手許に留めておこうとする愛の力——という二重の楔によって生まれたのだ。すなわち、エロス(愛)とアナンケ(宿命)は、人間文化の生みの親ともなったのだ。」(著作集3、p. 460)

等々。ここに至っては「生の困窮」は単なる一個人の食欲や性欲などの内部欲求を超えて、人類文化に降りかかる、生きていくことそれ自体の宿命的苦難(=アナンケ)という次元に高められている。

似た表現として、「現実の苦難」(フロイト著作集3、p. 491)、「人間生活に必然的に付きまとっているさまざまの事柄Notwendigkeiten des Lebens」(著作集3、「ある幻想の未来」、p. 365)、「生命の大きな必然性gloßen Notwendigkeiten des Lebens」(著作集5、「解剖学的な性の差別の心的帰結の二、三について」、p. 170)など。

話を戻すと、「生の困窮」というのは人間が生きていくために、というより、生きていく中で必然的に持続的に降りかかってくる、渇望であり内的欲求である。そしてこれを解決するためには外部世界に働きかけ(労働)なければならない。ただ、ここまで見てきたとしても、その外的労働のために「内因性の量(Qή)とは無関係に、一般的にはより大きな努力が必要」だというのはいまいちはっきりしない。まず「内因性の量(Qή)とは無関係」とはどういうことなのか。そして「より大きな努力が必要」というのは、何に比べてなのか。外的刺激の放出に比べて、ということだろうか(中村の記述に則せば、多分そう)。

次に進む。こうして内部欲求の解決という問題に迫られることによって、心的装置はその第一原理であった惰性の原理を放棄せざるを得なくなる。なぜなら、外界に働きかけて内的欲求を鎮圧するためには、その行動を行うためのエネルギーを内部に保持しなければならないからである。「特定行為の必要条件を満たすために、ニューロン・システムは量(Qή)の貯蔵の維持を甘受せざるを得ないからである」(フロイト著作集7、p. 235)。

その結果、惰性(慣性)の原理は少しその姿を変化させる。

「ニューロン・システムがこれを行うやり方は、同一の傾向(ゼロへの傾向)が、せめてこの維持量(Qή)をできるだけ低くし、その増大を防ぐ、つまりこの量を一定に保とうとする努力という形に姿を変えて引き続き現れることを示している」(p. 235)。

惰性の原理→(いわば)恒常性の原理へ。

惰性の原理はそもそもエネルギーをゼロにする原理であったが、そこから、ゼロではないがなるべく小さい量を保持しつつそれをできるだけ変化させない、という原理へ移行する。ここには姿を変えた二つの区別された原理がある、と把握しておく必要がある。

こうしてニューロン・システムの一次的機能と二次的機能が出揃ったことになる。

・一次的機能:外的刺激を反射運動によって放出する機能。

・二次的機能:内的刺激を外界に働きかける行動によって鎮圧し、内部刺激を低く一定に留める機能。

ただ、少し前に書いたように、一次的機能において複数ある放出路の中に、「刺激の休止、すなわち刺激からの逃避を含むような放出路」が存在することが、二次的機能の発達の基盤になっていると言われていた。これはどのように理解されるべきであろうか?つまり刺激からの根本的な逃走が不可能な内因性刺激というものに直面することが、二次的機能の発達に寄与した、ということだろうか。

2 第二主題 ニューロン理論

ここまでの「量理論」に、フロイトは当時最先端の「ニューロン理論」を合体させる。「ニューロン理論」というのは、フロイトがまとめるところによれば次のようになる。

「ニューロン・システムは、一様ではあるが境界のはっきりしたニューロン群から構成され、それらのニューロンは異質の物質を媒体として接触しあっていて、その末端はそれぞれ他の組織部分とも接している。そしてこの他の組織部分との間でニューロンは、細胞過程(細胞突起)を介して〔興奮を〕変容し、〔その興奮を〕軸索を介してとり去っている〔放出している〕が、このような機構によって特定の伝導方向が設定される。しかもその上さらに、ニューロンはそれぞれ各種各様の大きさを持った、夥しい無数の分岐を備えている。」(p. 235)

脳神経のニューロン・システムの解剖学的な形態と機能についてまとめられている。これが量理論と結びつくということは、次のことを含意している。

①「量」によって「備給」されたり、空になったりするニューロンという概念。

②量理論における「惰性の原理」(備給された量の放出傾向)は、ニューロン理論においては「細胞伝導路あるいは細胞突起から軸索へむかう一つの流れがある」こととして表現される。この時、軸索が量の放出器官である。

③特定行動のために量を保持しなければならないという「二次的機能」は、「〔量の〕放出に対抗する抵抗」として表現される。つまり、量を保持するためにはその放出に対する「抵抗」が必要だ、と考えるわけである。

そして、流れる量を堰き止める「抵抗」は、ニューロン同士の「接触防壁」としての価値を持つと言われる。

「ニューロンの構造に則して考えるなら、このような抵抗はすべて〔一つのニューロンと他のニューロンとの〕接触において起こるものとして位置付けられる。そしてこのようにして接触は防壁としての価値を持つとみなすことができるようになるが、この接触防壁という仮定は、多方面にわたって実り多い仮定である。」(p. 236)

ニューロン同士の「接触」とは、軸索とニューロン受容体との接触のことだろうか?軸索が放出器官であるが、この接触部分に「抵抗」が存在することによって、軸索からの放出が堰き止められるということ?次の節で接触防壁について深められる。

3 接触防壁

量の流れを堰き止める「接触防壁Kontaktschranke」という考え方は、次のことを含意する。

①ニューロン分化・発達と結びつけると、「伝導過程そのものによって原形質に分化が作り出される」(p. 236)ということが帰結する(「原形質」とはここではおそらくニューロンを構成するボディ、マテリアルのこと)。注意すべきは、まず「ニューロン内部」と「接触防壁」を区別しているということ。「ニューロン内部」は最初から伝導適応的に分化しているのに対し、「接触防壁」の部分は、最初の未分化な状態ではニューロンは量を流しにくい(「抵抗」がはたらく)。接触防壁には、量が流れていくにつれてだんだんと伝導性が発達してくるという特性があるのだ。

②ニューロン・システムにおける「記憶」の機能を説明する。「神経組織の主要な特性は記憶、すなわち、ごく一般的に言えば、一回的な過程によってその後も存続する永続的な変化を受けるような能力である」(p. 236)。ニューロンシステムが何かを「記憶」するとは、量の通過によって受けた変化がその後も永続するということとして説明される。おそらく、これは①における、「伝導による(接触防壁の)分化」を受けてのことか。つまり、接触防壁が量の伝導によって量を流しやすく分化するとは、その量の通過が「記憶」として永続する、ということか。

しかしながら、ここで問題が生じる。「一方でニューロンは興奮を受け取った後、引き続きそれまでとは違った状態を続けると仮定しなければならないが、他方ではそれにもかかわらず次の新しい興奮が、一般にそれ以前と同じ条件で受容される事も否定できないのである」(p. 236)。つまり、ニューロンは刺激を受け取ると永続的に変化するのであるが、それと同時に、また刺激を受け取る際にはそれを以前と同じ条件で受け取らなくてはならない(ニューロンの永続的な変化はそれ以降の刺激の受け取り方を変えてしまう、ということだろうか?)。したがってフロイトは、ニューロンには興奮によって永続的な変化を受ける「記憶細胞」=「ψニューロン(非透過性ニューロン)」と、新しい興奮に対して常に新鮮さを保つ「知覚細胞」=「φニューロン(透過性ニューロン)」という、二種類のニューロン細胞があるのだ、と仮定することでこの問題を切り抜けようとする。

なお、これら二種類の機能区分は、「ニューロン」単位での区分であることに注意すべきだと思われる。というのも、「接触防壁」理論の最初に、一つのニューロンについて、伝導性の高いニューロン内部と、未分化で伝導性の低い接触防壁部分がある、と述べていたからである。したがって、ニューロン単位で透過性と非透過性が別れるということは、透過性のφニューロンは「接触防壁など全然ないかのように量(Qή)を通過させ」(p. 237)るニューロンであり、ニューロン内部と接触防壁部分の間にほとんど伝導性の落差がないということになる。ニューロン内部と接触防壁部分で伝導性の差異があるニューロンはψニューロンを指していたことになるだろう。

刺激を保存する組織と何度もフレッシュな状態で新しい刺激を受け入れる組織という区分は『夢判断』(1900)および「マジックメモ」(1925)でも言われていた。

↑『夢判断』第7章「夢事象の心理学」では上の図式が示され、一番左の「W(知覚末端)」と「Er(記憶組織)」が区別されている。この図式によれば、まず知覚末端に入ってきた刺激が、次いで記憶組織へと浸透していく、という位置関係にあるように見える。

「マジックメモ」の読解では、「セルロイド」、「パラフィン紙」、「蠟盤(ワックス)」のうち、「パラフィン紙」が知覚組織であると解釈した。パラフィン紙はその一部が蠟盤に接着することでマジックメモに陰影ができ、文字が書き込まれたことになるのだが、パラフィン紙を蠟盤から剥がせば再度書き込み可能な白紙が復活する、という構造になっている。

先取り的に若干言っておくと、この知覚組織=φニューロンはしばしば「意識」とほぼ同義に取り扱われ、「知覚-意識」などと表現されたりする。しかしラカンは、「知覚システムが問題になりますが、早まってこれを意識と呼ばないようにしましょう」(S2上巻、p. 180)と言う。「心理学草案」における「意識」概念は複雑で、ラカンのセミネール2巻での読解対象にもなっている部分である。ニューロンシステムにおける「意識」の位置付けとラカンによる解釈はのちに扱う。

さて、 興奮による永続的変化によって記憶を司るψニューロンであるが、その接触防壁は興奮の伝導によって未分化状態から分化状態へ、つまり伝導しにくい状態から伝導しやすい状態へと変化する。これはつまり、ψニューロンはやがて接触防壁がダルダルに透過的になり、φニューロンに近づいてゆくということを意味する。「この変化とは、接触防壁の作業能力がより大きくなり、非透過性がより少なくなる、すなわち、ψシステムのニューロンがφシステムのそれにより近似してくることを意味するのである」(p. 237)。

このように変化する接触防壁の伝導性をフロイトは「疎通〔通道〕Bahnung」の度合いと呼ぶ。「記憶は、ψニューロン間に存在する疎通によって表される」(p. 237)。

ψニューロンが興奮の伝導によって徐々に疎通されてくるということは、ニューロン間に疎通度合いの差異が発生するということだ。するとどうなるかというと、ある興奮が伝導していく中でニューロン分岐に出くわした際に、疎通度合いの高いニューロンを選択して伝導していくということになる。

そしてフロイトによれば記憶とは、「興奮通過との関係では、明らかにその通路を決定し方向付けるいくつもの力の一つ」(p. 237)である。おそらく、マッチをすると火がつくという予期が成り立つためには、マッチをするという刺激に対して焔という記憶を想起させるニューロンの通路の疎通度合いが高く、興奮の伝道がそっち方向へ選択される、と理解できるだろう。それゆえ「記憶はψニューロン間の疎通の差異によって表される、というべきである」(p. 238)。

「記憶」の定義が少しずつ更新されているように思われる。最初は刺激によって受ける永続的変化(過去と現在の間での同一ニューロン状態の変化)と規定されていたのが、いまや変化を受けたニューロンと受けなかったニューロンの間の差異(現在時における複数のニューロン間での疎通の差異)へと変化している。時間的差異から空間的差異へ定義が変化している、と言い換えることもできよう。

ここで一旦、「抵抗」の概念に立ち戻ってみる。そもそも量の流れに対して「抵抗」する接触防壁は、「生の困窮」(=内因性刺激)を解消するための特定行動を行うためのエネルギーを貯蓄する機能を持っていた。そしてこの接触防壁が興奮の伝導によって永続的変化を受けることが、「記憶」を成り立たせていた。とすれば、接触防壁の通道=記憶の発生は、量の流れを再び開始させ、最終的には特定行動のためのエネルギー貯蓄を放出してしまうということになるのではないだろうか?もし仮に、全てのψニューロンの通道が等しく極大までいき、全てのニューロンが実質的にφニューロンになったとすると、反射だけの生物が誕生する。そのときもはやニューロン間の通道の差異としての「記憶」は存在しない。通道による記憶の形成とは、それが極大まで行くと記憶そのものを消し去ってしまうということになるのだろうか。

テクストに戻る。ψニューロンにおける「疎通〔通道〕」の度合いは、そこを通る量の大きさ(印象の大きさ)と、同一印象の反復の頻度によって決まる。要はどれだけの大きさの刺激が、何回通ったかによって決まる。

ここでフロイトは、「そのさい量(Qή)もまた有効な要因であり、Qήの結果としての量プラス疎通は、同時にQήの代りうるものになる」(p. 238)と述べる。これがいまいちわからない。「量(Qή)もまた有効な要因」とは、伝導する量の大きさが疎通の要因だということだろうか。そして、なぜ「Qήの結果としての量プラス疎通は、同時にQήの代りうるものになる」のだろうか?まず、Qήの結果としての量プラス疎通とは、量が流れた後にそれが備給され、さらにその流れが痕跡として疎通を残している、ということだろうか?それがQήの「代わり」になる、とは?

コメントを残す