思想塾で修論をみんなに検討してもらった。議論してたら、考えなきゃいけないことや、書かなきゃならないことが色々出てきてやばいという気持ちになったが、しょうがない。とりあえず形にだけして、今後の研究課題になるところはそう書こう。一応現在の見通しとしては、あと充溢したパロールと空虚なパロールのこと、シェーマLをめぐる諸解釈の整理検討、それから二種類の関係締結の区別(a-a’の関係締結とS-Aの関係締結)など。レーナルトの「カモ(人格)」についてももう少し厳密に書きたい。時間がなければ諸解釈の検討は省略。

加筆↓

パロールにおける信頼と見せかけ:セミネール第3巻

セミネール第1巻で「媒介」と「暴露」という二つの契機で語られていたパロールは、セミネール第3巻では「信頼」と「見せかけ」という微妙にニュアンスの異なる二項対立のもとで整理し直されている。

まず第一の形、それは「信頼fides」、つまり与えられたパロールparole qui se donneです。たとえば「君は僕の妻だTu es ma femme.」とか「あなたは私の師Tu es mon maître.」がそれです。〔中略〕/以上のことが皆さんに解りにくいとしても、その反対の場合は解りやすい物です。とかくそういうものですが。主体の主体に対する関係を特徴づけているものは、〔中略〕見せかけfeinte、つまり「信頼」の対極です。目の前にいる相手が主体であると言えるのは、その主体が言ったり為したりすることが——言うでも為すでも同じことですが——あなたを騙すために言ったり為したりされたと思わせることができるからこそです。〔中略〕フロイトが取り上げているユダヤの故事をご存知でしょう。ある人が言います。「私はクラクフに行く」、すると、相手はこう言います。「クラクフに行くと、なぜ君は私に言うのだ。別の所に行くと思わせるためにそう言うのだな」。主体が私に言うことは、常に見せかけの可能性との関係で捉えられます。/これがパロールの二面性の構造です。つまり創設的なパロールと、嘘のパロール、騙すパロールです。(p. 58-9)

「信頼fides」というのは、これまでの議論を追ってきた我々なら容易に理解できる。つまりパロールの関係締結的機能がある。「君は僕の妻だ」は「与えられたパロール」や「任されたパロール」とも言われており、他者に対して自分の予期する関係性を託すような、関係変更的機能もある。この機能は、以前の「媒介」の機能とそれほど違いがないように思われる。

対して「見せかけ」という定義は、言葉における「嘘」とは何かという問題を喚起する。フロイトが取り上げる「クラクフ」の故事とは、『機知』のなかで「懐疑的skeptischな機知」として紹介されているものである。

二人のユダヤ人があるガリチア地方の駅の汽車の中で出会う。「どちらへ?」と一人が尋ねる。「クラクフまで」と答えが返ってくる。「おい、おまえさんはなんて嘘つきなんだ」と先の男が腹を立てて言う。「お前さんクラクフまでと言うとき、本当はレンベルクへ行くと私が思うように願っていたんだろう。ところがどうだ、お前さんは実際にクラクフへ行くじゃないか。なんでお前さんは嘘をつくんだ?」(フロイト著作集4、p. 325)

フロイトによればこの機知が喚起するのは「真理の諸条件への問い」であるという。「第一の男の矛盾のない主張によれば、第二の男は真実を言うときに嘘をつき、嘘をつくときに真実を言うことになるからである」(p. 326)。もちろん、これは一つの笑い話である。第二の男(「クラクフまで」と言ったユダヤ人)はクラクフ行きの列車の中で正直に話しただけなのだが、第一の男の奇妙な疑り深さによって、彼は強制的に嘘つきにされてしまう。おそらく、第二の男が反対に「レンベルクまで」と言えば、それはそのまま嘘つきとして認定されるだろう。第二の男は、何を言おうとも嘘をついていることになる。

ラカンはこの例を引きながら、対象が言葉を話す主体として扱われるということは、その主体の言葉の究極的な真意が常に不明であり、嘘であるかもしれない可能性を帯びていることを条件とするのだと語っていることになる。以前に言われていたパロールの「暴露」の機能は、無意識の核心を明らかにしようとする言葉の働きであった。それは常に失敗し、妥協形成物として関係が「媒介」される。ここでの「見せかけ」は、したがって、「暴露」の不可能性を表現していると解釈できる。暴露が不可能であるがゆえに、語った言葉は常にその真意を明らかにせず、「見せかけ」(の可能性)を維持し続ける。これはフロイトが『機知』の「ファサード」と呼んだもの、つまり機知の言葉が持つ二重性に対応している。

このように、パロールは、他者と関係を締結しつつも、その関係性が絶対的なものにはならないような、関係仮設的行為である[1]。そして、このようなパロールが関わるのが「大文字の他者」である。「大文字の他者(A)」とは、自我である「小文字の他者(a)」とは区別された他者である。

このパロールに創設的な価値を持たせているのは次にことです。つまり、このメッセージにおいて目指されていることは——それは見せかけの場合でもはっきりしていることですが——絶対的な他者(A)という限りでの他者がそこに存在しているということです。絶対的とは、つまり、この他者(A)は承認されてはいるが、知られてはいないということです。同様に見せかけを見せかけたらしめているもの、それは結局、見せかけか否かを皆さんは知らないということです。パロールが他者へと話される水準におけるパロールの関係を特徴づけているのは、本質的には他者(A)の他者性にある未知性なのです。(S3, p. 60)

これまでの読解を通過した我々は、すでに上の引用を理解できるはずである。絶対的他者としての「大文字の他者」は、自己に同化し得ない、知られ得ない他者として承認されている。そのような他者関係において、関係を仮設的に締結することができる。交わされる言葉は常に「見せかけ」「嘘」である可能性を完全に排除することはできず、それゆえに両者の関係は「信頼」によって支えられている。

ここまでは良いとして、次のラカンの発言はどうだろうか。「他者に話すものとしてのパロールとは何かということの特殊性を明らかにしようと思います。それは、ある他者をして語らしめることです」(p. 59)。他者に話すことが、即、他者を話させることであるとはどういうことなのか。それは、信頼と見せかけについて論じた時に読み飛ばしていた部分に関係する。ラカンは信頼と見せかけのパロールの構造として、「主体が己れのメッセージを他者からひっくり返った形で受け取る」(p. 58)と語っていた。本論文の最終部で我々は、ラカンがすでにセミネール2巻で作り上げていた「シェーマL」を読み解くことで、他者関係においてパロールが持つ構造を明らかにしよう。

シェーマL

ラカンの「シェーマL」がはっきりと示されたのは1955年5月25日のセミネール(セミネール第2巻)である。まず断っておかなければならないのは、ラカン自身はこのような図式化に対して慎重な態度をとっていることである。

もしこのシェーマが一つの回答を表すこということになってしまったら、それはもうシェーマではないことになります。このシェーマはモデルでさえありません。それは我々の考えていることを固定するための一つの方法に過ぎません。推論によって考える我々の精神の弱みがこういう方法を要請するのです。(S2、p. 118)

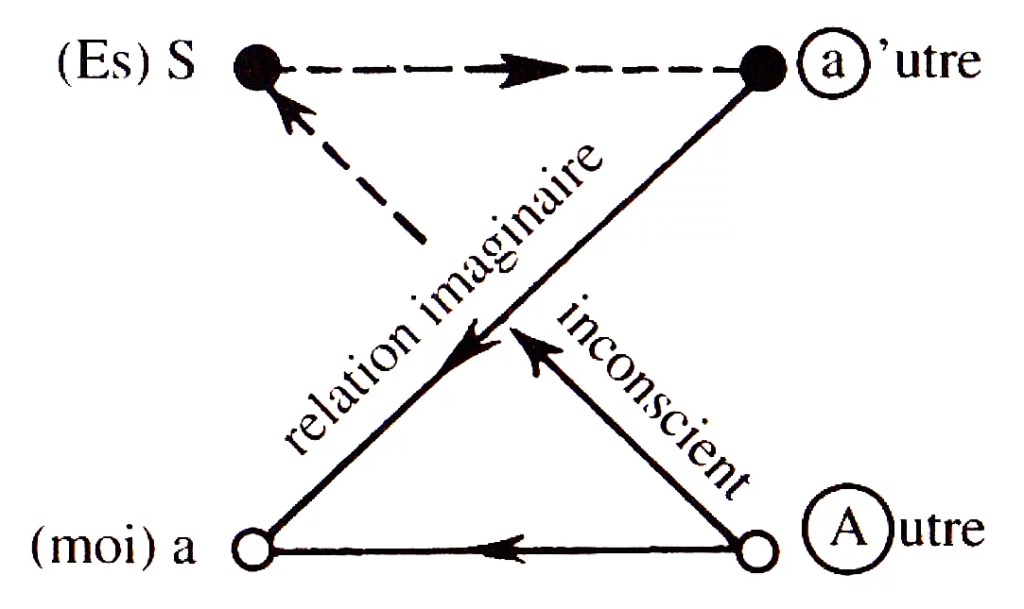

このようにラカンが断っているとはいえ、彼はその後でも繰り返しセミネール言及したり図示しているほか、『エクリ』に収録された1958年の論文「精神病のあらゆる可能な治療に対する前提的な問題について」では、この図式を発展させて「シェーマR」を作り出している。この図式化が、ラカンが当初想定していた以上の解釈・展開可能性をもっていたとも言えるだろう。本節では、人類学的な言語理論の一つの集約的な結実点としてシェーマLを考えることができることを示したい。では、まずその図式を示そう。

このシェーマを構成する四つの項について順に説明する。左上の「(Es)S」は「主体Sujet」のSであり、同時にフロイト理論における「エス(イド)」を、同音的に表現している。左下の「(moi)a」は「自我moi」を意味する。小文字aは「小文字の他者autre」を意味し、「自我」が他者との鏡像的関係によって形成されていることを示している。右上の「a’utre」は同様に(例えば対話相手の)主体の「自我」である。右下の「Autre」は、先ほど説明した絶対的他者としての「大文字の他者」である。

四つの項がさまざまな矢印の線で結ばれることで砂時計の形ができている。そのうちの中央で交差する二本の線は多義的である。aとa’をつなぐ線は「想像的関係relation imaginaire」と書かれている通り、自我同士の想像的(=鏡像的)な関係を意味している。さらにラカンによればこの線は「ランガージュの壁」(S2、p. 119)でもある。まず、この線が「ランガージュ」すなわち「組織化された一つの体系」(p. 120)であるのは、自我同士が関係を締結することによって、共通のランガージュに住まい、コミュニケーションが可能になるということである。「主体がそのサンブラーブルsemblableたちと話す時、主体は共通のランガージュを使って話しています」(p. 120)。主体は「自我」へと疎外され他者と想像的な関係を結ぶことでしか、他者とコミュニケーションできない。次に、これが「壁」であるのは、それが次に説明する、SとAを結ぶ線を遮蔽しているからである。AからSへと向かう矢印はラカンが「真のパロール」と呼ぶものであるが、これが「ランガージュの壁」によって遮蔽されて、Sへ届かなくなっている。精神分析家の役割は、Aから発せられているAの「真のパロール」を患者の主体であるSへと届かせることである。ちなみに、SとAをつなぐ線はaとa’の関係における「鏡面」を表してもいる。

分析は真のパロールを通過させることを目的としなければなりません。真のパロールこそが、主体を、他の主体に、ランガージュの壁の向こう側に結びつけます。分析の最終点を規定するのは、主体と真の他者A、予期せぬ答えをもたらす他者Aとの究極の関係です。(p. 123)

ここまでがラカンのこのセミネールから大まかに読み取れることである。より踏み込んだ解釈については、さしあたり岡安裕介の著作に準じることにしよう。そこにおいて、さきに提起した「主体が己れのメッセージを他者からひっくり返った形で受け取る」が関わってくる。岡安は次のように簡潔に説明している。

シェーマLは無意識のディスクール(語らい)を表している。図式4〔上に示したのと同じ図〕における矢印を見ると、原初にあったと想定される主体S(エス)は小文字の他者a’を経由して自我aに話しかけている。しかし、その「パロール」の循環が可能になるのは、a’とaがすでに大文字の他者Aの働きを受けて弁別されているからである。このようにSが話すということの中に、Sが、a’-a(想像的関係)の向こう側にあるA(死せる父が座する象徴的秩序)から話しかけられるという構造が内在している。こうして、Sが自らの話に託していることの真理を保証するものとしてAは要請される。このパロールの循環の成立にあたり、無意識を構成するラインにより、SはAから自らの話をひっくり返されたメッセージとして受け取ることになる。このように、一見、二者間で成立するように見えるパロールの交換の背景には、象徴的秩序を司る、意識されない第三者Aのディスクールが想定されている。(岡安、p. 272)

まずこれまでに説明していなかったこととして、Sからa’へ向かい、a’を経由してaへ向かう矢印の線を、岡安は「主体S(エス)は小文字の他者a’を経由して自我aに話しかけている」と解釈している。

[1] 「『君は僕の妻だ』、これについて結局みなさんは何を知っているのでしょうか。『あなたは私の師』、このことについて実際それほど確信が持てますか。」(S3、p. 60)

コメントを残す