Lucien Scubla, « Le symbolique chez Lévi-Strauss et chez Lacan », Revue du MAUSS, n° 37, janvier 2011, p. 253-269.を6ページほど読んだ。幸い、英訳があったのでそちらと対照しながらそれなりに細かく理解できている。

Scublaもまた、レヴィ=ストロース「神話の構造」の「formule canonique」に着目し、これとラカンの「シェーマL」の相同性を指摘している。レヴィ=ストロースが、それ以前のフランス社会学派=デュルケーム的な「聖なるものle sacré」を象徴的なものによって置き換えようとした、という理解はデコンブと同じ。最初の「巻頭言Note liminaire」の最後に、この論文で展開されるラカンとレヴィ=ストロースの違いが先取り的にまとめられている。

「以下の文章は、この問題に関する一つの要素を示している。ラカンは、レヴィ=ストロースと同様に、宗教を象徴的なものに置き換えようとしつつも、彼よりも鋭い認識を持っていることがわかる。彼は、この置き換えが結局のところ無意味な操作に過ぎない可能性が高いことを察知しているのだ。おそらく、ラカンが無神論者でありながら、自身のキリスト教的文化を否定することがなかったのに対し、レヴィ=ストロースは宗教的なユダヤ文化への拒絶反応を克服することができなかったからだろう。」(Scubla, p. 254)

ラカンは宗教性を否定せず、レヴィ=ストロースは(デコンブも論じていたように)宗教的・迷信的なものを否定した。この違いによって、宗教(「聖なるもの」)を象徴的なものによって置き換えることが「結局のところ無意味な操作に過ぎない」ことを、ラカンは洞察することができ、レヴィ=ストロースはできなかった、というのである。こう見ると、ScublaはデコンブDecombesの議論にかなり依拠しているように思える。デコンブもまた、モースの迷信的・呪術的なアプローチを廃して合理的・科学的な探究を行おうとするレヴィ=ストロースの啓蒙主義的な「サンボリック」が、実は呪術的/科学的の境界を曖昧にするところがあると論じていたと思う。

また、このことはScublaが本文の最初に引用している、ラカンのセミネール2巻の「象徴的宇宙」の引用とも結びついているように思われる。

「レヴィ=ストロースは自然と象徴との間で自分が行った非常に断定的な二分割を前にして、その創造的価値は認めつつも——なぜならそれは様々な領域間の、そしてそれと同時に事実の諸次元の間の区別を可能にしてくれる方法なのですから——撤退しかけているのです。彼はためらいます。それも皆さんには驚くべきことと思えるかもしれませんが、彼にとってははっきりしたある理由によって、彼は恐れているのです。象徴的領域の自律性という言い方をす ると、彼の好みや個人的な感受性にとっては恐れや嫌悪しか抱かせないような、ある超越が偽装して再び現れるのではないかということを恐れているのです。言い換えると彼が恐れるのは、我々が神をあるドアから追い出した後で別のドアから招き入れるのではないか、ということです。彼は象徴が、それも彼自身が提示したようなきわめて純化された形での象徴が、仮面を被った神の再出現に他ならないということであっては困ってしまうのです。これが、彼が象徴的平面と自然的平面の方法論的分離を問題にした時に見せたためらいの源です。」(セミネール2、上巻、p. 56)

レヴィ=ストロースはかつて『親族の基本構造』第一章において、「自然」と「文化」を分け、自然が自己を乗り越えて文化に至るその移行過程がインセスト禁忌であると論じていた。彼の中には「自然」と「文化(象徴)」という截然とした区別があるのだが、上の引用で前日にラカンたちがレヴィ=ストロースの講演に参加した時には、レヴィ=ストロースはこの区別から撤退しようとするそぶりを見せていたのだというのである(その講演は僕が調べた限りではテクストが残っていない。cf. 8/24の日誌https://shanazawa4.wordpress.com/2024/08/24/2024-8-24/)。

なぜレヴィ=ストロースは撤退しかけているのか。それは「我々が神をあるドアから追い出した後で別のドアから招き入れるのではないか」ということを彼が恐れているからである。つまりデコンブやScublaがいうように、レヴィ=ストロースは合理的・啓蒙的な人類学を構築しようとして「象徴的なもの」の概念を用いながら、結局のところ神的・形而上学的・宗教的な概念を密輸入してしまっていることに、彼自身気づき始めたからである、と言える。

Scublaはまず、レヴィ=ストロースとラカンの関係と、ラカンからの一方通行的な言及とについてまとめている(この辺りの情報は原和之の論文「「コードの複数性」の二側面_レヴィ=ストロースとラカン」に書かれてあることとほとんど同じである)。ラカンはレヴィ=ストロースから多くの概念を受け取っている。例えば「個人神話(個人的神話)」は、レヴィ=ストロースの「象徴的効果」(1949)の中で、「社会的神話」と対立されて用いられていたものである(『構造人類学』p. 220)。しかしレヴィ=ストロースにとって、「精神分析は彼にとって知の形式ではなく、むしろ神話の形式であった」(Scubla, p.256)という認識しかなかった。フロイトのエディプス神話は彼にとって、ソフォクレスの「オイディプス王」物語と同列に、「エディプス神話」という構造を構成する素材のヴァリアントの一つに過ぎなかったのである。

話が逸れるが、ラカンはもちろんレヴィ=ストロース以外の様々な文献から着想を得ている。その一つはソシュールだが、ラカンのソシュール解釈に異議を唱える学説も多くある。G・ムーナンの『言語学とは何か』はこういった批判を行なっているらしい。ムーナンの著作はある時期によく翻訳されたらしく、日本語訳がいくつかあるので後ほど確認しておきたい。

Scublaは、レヴィ=ストロースが精神分析に無視的な振る舞いを見せている一方で、なぜかフロイト学説にかなり依拠している部分もあることを指摘している。その一つが、「神話の構造」のFormule canoniqueが登場する場面である(cf. 9/22の記事https://shanazawa4.wordpress.com/2024/09/22/2024-9-22/)。

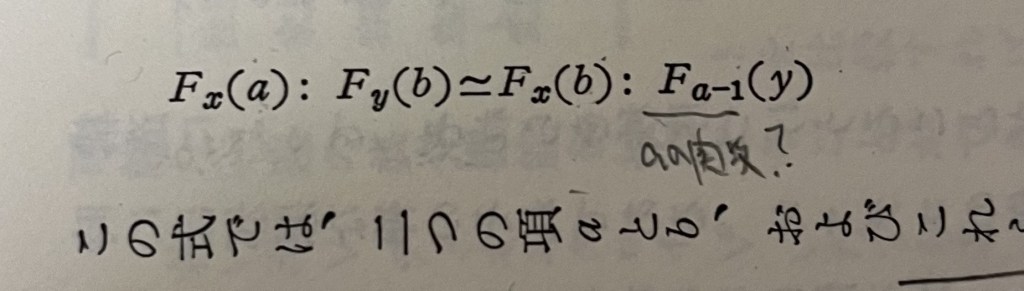

fx(a) : fy(b) = fx(b) : fa-1(y)

これがformule canoniqueである。Scublaは、これの単純形である「fx(a) : fy(b) = fx(b) : fy(a)」についての非常にわかりやすい解説を注の中で行なっている。例えばfx、fyといった関数を男性、a、bといった項を女性と考えると、「fx(a) : fy(b) = fx(b) : fy(a)」は男性fxと男性fyの間で女性の交換が行われたことを意味している(あるいはスワッピングの関係)。ただ、レヴィ=ストロースが示す本家の定式は、最後の項目が「 fa-1(y)」(「a-1」は「a」の右上に小さく「-1」とあって、aの逆数を意味しているらしい)となっている。また、本来関数のはずの「y」と項のはずの「a」の間に転換が起きている。なぜこうなっているのかについては、この時点では解説されていない。

レヴィ=ストロース自身は、この定式について、フロイトの「ダブル・トラウマ」理論(トラウマ経験は1回目には何も反応されずに記憶され、2回目の類似の経験によって喚起されトラウマとして発動するという理論)に適用することができるだろうと言っている。この辺りのレヴィ=ストロースの記述は僕も最初読んだ時よくわからなかったのだが、このように研究の対象になっていることを見ても、みんなよくわかっていないらしい。

Scublaのこの論文は注が面白い。ラカンのシェーマL(ラカンが「神経症者の個人神話」で展開した「四項的構成」にその原型を見出せる)とレヴィストのformule canoniqueを比較する試みは、僕がこれまでに見てきたJuan Pablo Lucchelliが行なっているのだが(時代的にはLucchelliの方が先か?)、ScublaはLucchelliに言及している。Scublaによれば、かつてレヴィ=ストロースは何らかの舞台でこのformule canoniqueの意味について尋ねられて、「まるで興味がないかのように軽くあしらった」(Scubla, p. 258)のだという。それでScublaはこの問題をそれ以上追求することを一度は諦めたのだが、Lucchelliのおかげでまた探究を再開したという。

また、Scublaはレヴィ=ストロースが後年になって「ラカンとのかつての共同作業を最小化しようと」(p. 258)していると指摘し、ラカンの方からレヴィ=ストロースに伝わる影響というものを掘り起こそうともしている。

ScublaはラカンのシェーマLとレヴィ=ストロースのformule canoniqueがほぼ同時期に形成されたことを引き合いに出して、この二つの定式化が、「同じ構造の心的側面と文化的側面」ないし「同じ現実の個人面と集団面」を表現したものであると主張する。彼によれば、二つの定式が同時期に現れたことは「純粋な偶然ではない」(p. 259)のである。

最後に、レヴィ=ストロース「神話の構造」における問題のフロイトへの言及を引いておく。

「上の式の意味〔formule canonique:fx(a) : fy(b) = fx(b) : fa-1(y)〕は、フロイトの場合ノイローゼを構成する個人的神話が生れるためには、二つのショック(非常にしばしば信ぜられがちなように一つだけではない)が必要とされることを想起することによって、完全に理解されるだろう。これらのショックの分析にこの式の適用を試みることによって(それらはおのおの前頁に述べた条件1と2を満足することが仮定されよう)、たぶん神話の発生法則により精確で厳密な表現が首尾よくあたえられるであろう。とりわけまた、神話的思考の社会学的ならびに心理学的研究を、並行して発展させること、さらにはおそらく神話的思考をいわば実験室でとりあつかって、作業仮説を実験による検証に委ねることさえもできるであろう。」(『構造人類学』pp. 252-3)

今日はここまで。明日は1限からフランス語の授業。

コメントを残す